Ein Mann regiert mit Blei

Von Holger Senzel · 01.12.2016

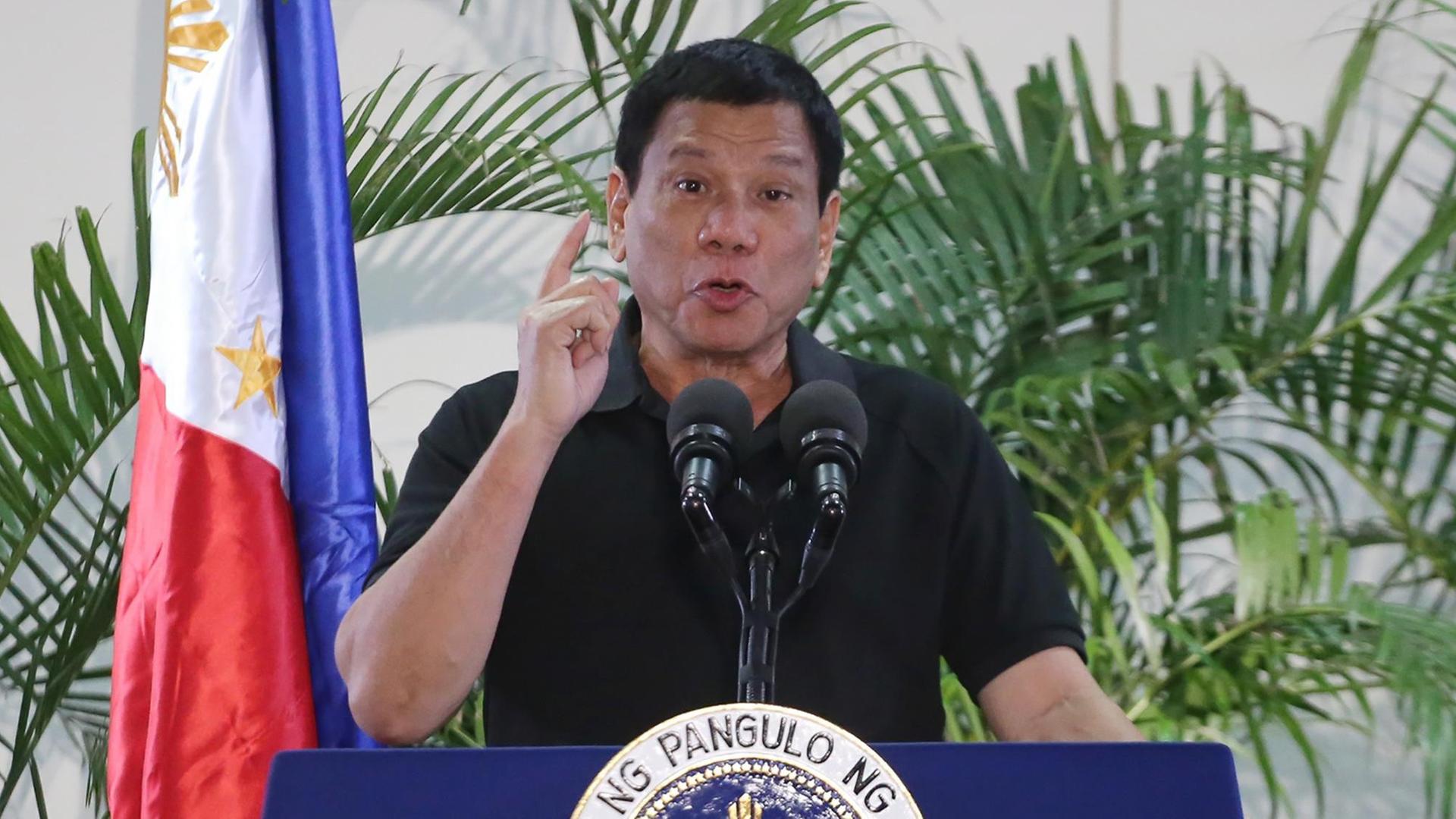

"Entweder ihr tötet mich oder ich töte euch", rief Rodrigo Duterte, Präsident der Philippinen, den Dealern zu. Er zieht mit Hilfe von Polizei und mutmaßlich Auftragskillern gegen die Drogenmafia zu Felde. In der Regel wird kurzer Prozess gemacht: Fast 4.000 Menschenleben hat Dutertes Krieg gegen die Dogenkriminalität bisher gekostet. Kritik bügelt er mit drastischen Worten ab.

Der Präsident singt gern vor großem Publikum. Beifall ist Rodrigo Duterte sicher, egal was er tut. Als Außenseiter war er seinerzeit gestartet in das Rennen um die Präsidentschaft. Ein Lokalpolitiker, Bürgermeister der Millionenstadt Davao. Er hatte kein wirkliches politisches Programm, keine Lösung für die Armut im Lande und den Bürgerkrieg im Süden – nur das Versprechen, die Philippinen von Kriminalität und Drogen zu befreien. "Entweder Ihr tötet mich oder ich töte Euch!", rief er den Dealern zu.

"Either you kill me or I will kill you!"

Dass dies letztlich gereicht hat für Dutertes fulminanten Wahlsieg, zeigt das Ausmaß des Problems. Verbrechen und Drogen – das war auf den Philippinen kein Phänomen aus den Schmuddelecken der Großstädte gewesen: In jedem Dorf haben Dealer Kindern Shabu verkauft, eine chemische Droge ähnlich wie Ecstasy – billiger Kick für die Arme. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Rodrigo Duterte das Land bereits drastisch verändert hat seit seinem Amtsantritt Ende Juni.

Klopfen, fragen, abdrücken

Leutnant Rodel Visario und seine Männer haben eine Liste abzuarbeiten. 28 Namen stehen darauf - aber an den Wellblechhütten und Baracken im Slum von Pasay, einer Vorstadt Manilas, gibt es selten Namensschilder. Polizisten klopfen an Türen, blicken in verängstigte Augen, stellen immer die gleichen Fragen.

"Nimmst Du noch Drogen – nein? Bist Du sicher? – Mach den Mund auf! Sag "ahh" – lass die Finger von den Drogen – du weißt, die Zeiten haben sich geändert, wir beobachten dich..."

"Knock and ask" heißen diese Aktionen: klopfen und fragen. Niemand, der Drogen nimmt oder/und damit handelt, soll sich mehr sicher fühlen. Leutnant Visarios Uniform ist tadellos gebügelt, die Lackschuhe auf Hochglanz poliert, im offenen Holster trägt er eine silberglänzende Beretta, Kaliber 9mm, extra verlängertes Magazin, 18 Schuss, er hat sie häufig benutzt in letzter Zeit.

"Wenn sie unser Leben bedrohen, dann töte ich sie. Nein, ich mache mir darüber keine Gedanken, überhaupt nicht. Ich sorge mich um die Kinder, aber wenn Drogendealer oder Süchtige sich mit uns anlegen wollen – dann töte ich sie."

Eine hochschwangere 18-jährige Witwe, eine Mutter und zwei Schwestern vor dem weißen Sarg von Eric Sison, aufgebahrt unter einem Plastikzelt in einer schmalen, verschlammten Gasse zwischen ärmlichen Behausungen. Eine Tupperdose steht vor der Jesusfigur – die Familie sammelt Geld, um das Begräbnis bezahlen zu können.

Eric war ein Junkie, hat Shabu gespritzt. Aber gestorben ist er mit 21 Jahren durch die Kugeln aus den Dienstwaffen von Polizisten. Er habe sich der Verhaftung widersetzt, die Beamten bedroht, erklärt die Polizei. Amor Virata, Polizeireporterin in Pasey seit 30 Jahren, sagt etwas anderes:

"Die Polizisten behaupten immer, sie mussten schießen, weil der Verdächtige ihnen die Waffe entreißen wollte. Notwehr also. Das ist quasi die Standard-Erklärung. diesem Fall haben wir ein Handy-Video, das zeigt: Der junge Mann wollte sich ergeben. Er stand da mit erhobenen Händen, umringt von vier Polizisten, die dann mehrmals auf ihn feuerten. Ich habe die Bilder."

Menschenrechte interessieren Duterte nicht

Fast 4.000 Menschenleben hat Dutertes Krieg gegen die Drogenkriminalität bisher gekostet. Süchtige, mutmaßliche Dealer, auch gänzlich Unbeteiligte, die wegen einer Namensverwechslung auf einer Polizeiliste gelandet sind oder von Querschlägern getroffen wurden. Erschossen von Polizisten, ermordet von Todesschwadronen, die ihren Opfern Pappschildern um den Hals hängen, auf denen steht: "Ich war ein Drogenhändler."

Ein Mann räumt auf. Menschenrechte interessierten ihn dabei nicht, beschied der 71-Jährige die Kritiker aus dem Ausland. Präsident Barack Obama, der ihn zur Mäßigung aufforderte, nannte er einen "Hurensohn", ebenso den Papst, und es hat ihm merkwürdigerweise nicht geschadet auf den überwiegend katholischen Philippinen.

Jüngst verglich er sich sogar mit Hitler. Der Nazi-Diktator habe drei Millionen Juden massakriert – sagte Duterte. Die Zahl war falsch, aber die Schockwirkung gewaltig, als der Präsident fortfuhr: Auf den Philippinen gäbe es drei Millionen Drogensüchtige, die würde er auch mit Vergnügen abschlachten.

Duterte ist kein Dummkopf, er weiß sehr genau was er tut, verletzt ganz bewusst Regeln, Tabus, überschreitet Grenzen, produziert Schlagzeilen. Die ganze Welt spricht über den Präsidenten der Philippinen, das gefällt ihm und seinem Volk. Auf den Philippinen lieben sie ihren starken Mann, der sich mit dem amerikanischen Präsidenten anlegt und vor dem die Drogendealer zittern in

"Wenn du anständig bist, musst du keine Angst haben, oder? Wovor sollst du Angst haben, wenn Du nichts Falsches getan hast."

"Oh ja, wir haben jetzt viel weniger Süchtige auf den Straßen. Duterte ist gut für unser Land."

"Ich finde es richtig, dass er so hart gegen Kriminelle vorgeht, damit die ehrlichen Menschen sicherer leben können."

"Oh ja, wir haben jetzt viel weniger Süchtige auf den Straßen. Duterte ist gut für unser Land."

"Ich finde es richtig, dass er so hart gegen Kriminelle vorgeht, damit die ehrlichen Menschen sicherer leben können."

Der philippinische Volksmusikstar Freddie Aguilar hat einen seiner großen Hits für Rodrigo Duterte umgeschrieben. Für den Mann, der wirklich etwas verändere im Land. "Wenn wir wirkliche Veränderung wollen und die Zukunft retten, dann müssen wir mit ihm gehen, Hand in Hand", heißt es in dem Lied.

Ein philippinischer Trump

In dem 71-Jährigen haben die Abgehängten und Enttäuschten ein Ventil für ihre Wut gefunden. Ein philippinischer Trump als vulgärer Gegenentwurf zu jener verhassten Politikerkaste, die sich vor allem um sich selbst gekümmert hat: um ihre Pfründe, ihren Einfluss, ihre Gefolgschaft. Regierungswechsel hieß auf den Philippinen lange, dass die Macht von einer Politikerdynastie zu einer anderen wechselte, aber keine wirkliche Veränderung brachte.

Seit Jahren werden die Reichen immer reicher – und die Armen immer zahlreicher. Das in mehr als 7.000 Inseln zersplitterte Land mit seinen 100 Millionen Einwohnern gilt vielen als unregierbar. Auf Mindanao kämpfen kommunistische und islamistische Separatisten gegen Regierungstruppen; Abu Sayaf finanziert seinen Kampf durch die Geiselnahme von Touristen – 150.000 Tote hat der Bürgerkrieg seit 1969 gefordert.

Die Hauptstadt Manila ist eine Mischung aus Slums und Verkehrskollaps, die Infrastruktur katastrophal, das Gesundheitssystem marode. Das Durchschnittseinkommen einer Familie liegt bei umgerechnet 250 Euro monatlich.

Bislang hat Duterte keine Ideen zur Lösung der meisten Probleme präsentiert. Aber er hat zumindest dafür gesorgt, dass den Kindern auf den Straßen keine Drogen mehr angeboten werden, dass Eltern nicht mehr ständig bangen, ob ihre Töchter und Söhne ins Kreuzfeuer von Bandenschießereien geraten, wenn sie abends ausgehen.

Drogen sollten nicht die Jugend ruinieren, die Philippinen kein zweites Mexiko: werden, versprach Präsident Duterte. Korrupte Richter und Polizisten, die am Rauschgifthandel verdienen, hatte er dabei genauso im Visier wie die großen Kartelle und kleinen Dealer.

Freibrief fürs Töten

Zugleich hat Duterte aber unsauberen Cops einen Freibrief erteilt, ihre Spuren mit der Dienstwaffe zu verwischen. Tötet sie, wenn sie Widerstand leisten – das hat er nicht nur einmal gesagt.

"Shoot…. and shoot him dead. Can I make myself more clear?"

Eine halbe Million Drogendealer haben sich inzwischen freiwillig gestellt bei der Polizei – weil sie lieber ins Gefängnis gehen, als erschossen zu werden.

"Man weiß nie, ob der Mann gegenüber ein Polizei-Informant ist oder ein Killer. Ich traue niemandem mehr, ich möchte ständig davonrennen – aber wohin? Die Angst ist wie eine glühende Kanonenkugel im Bauch. Sicher habe ich eine Menge schlechter Dinge getan, ich habe Schulkindern Drogen verkauft. Verdiene ich deshalb zu sterben? Ich weiß es nicht. Ich bin selbst süchtig, so wie ein Drittel aller Leute in meiner Nachbarschaft."

Noel Del Rosario – der Vizebürgermeister von Pasay – spricht vielen aus dem Herzen, wenn er sagt, ihm sei es egal, wie viele Dealer und Süchtige sterben. Diese Leute hätten schließlich ihre Seele verkauft.

"Wir alle sind glücklich darüber, dass Präsident Duterte uns von diesem Übel befreit. Für mich sind die Polizisten, die gegen Drogendealer kämpfen, Helden – Männer, die unser Land lieben. Die ausländischen Kritiker und Menschenrechtler sollten sich weniger um Kriminelle Sorgen machen als um die Bürger der Philippinen."

Ein anderer Sarg in einer anderen Straße. Ryan Mariano, 37 Jahre alt, Shabu-süchtig, Kleindealer. Eines von vielen Opfern der ominösen Todesschwadrone, die Jagd auf Dealer und Süchtige machen. Erschossen in einer dunklen Gasse von einer vermummten Person – einer wie Maria, die seit beinahe zehn Jahren Auftragsmorde ausführt, für jeweils drei- bis fünfhundert Dollar.

"Ich bekomme meine Aufträge von einem Polizeioffizier. Als Frau kann ich näher an meine Ziele herankommen, ohne Verdacht zu erregen. Ich gehe so nah wie möglich ran, dann schieße ich in den Kopf. Ich mache mir natürlich Sorgen, dass meine Kinder erfahren, was ich tue. Dass ich unseren Lebensunterhalt verdiene, in dem ich für Geld Menschen töte. Aber was soll ich machen? Mein Boss hat gedroht, dass er jeden umbringt, der das Kill-Team verlässt."

Morde bleiben ungesühnt

Fast nie werden die Killer gefasst, und wenn ausnahmsweise doch, dann schweigen sie über ihre Auftraggeber. Es gibt immer wieder Hinweise auf die Beteiligung von Polizisten – aber keine Beweise. Nur Mütter, die nicht begreifen, wieso der Tod ihrer Söhne ungesühnt bleibt.

"Er kam von der Arbeit und wollte seinen kleinen Sohn abholen. Da näherte sich ein Motorrad, der Fahrer trug einen Helm, das ist ein schlechtes Zeichen. Mein Sohn sprang wohl noch in den Graben, aber es war zu spät. Er wurde von fünf Schüssen in die Brust getroffen und war sofort tot. Jetzt habe ich Angst um meine anderen Kinder. Ich habe auch Angst vor Polizisten, sie sind sehr aggressiv. Ich traue der Polizei nicht. Sie sollten wegen des Mordes an meinem Sohn ermitteln, aber sie standen um seine Leiche herum, haben gegrinst und gelacht. Bevor er starb, hatte ein Polizist ihn sogar gewarnt und gesagt: Du bist der Nächste."

Rodrigo Duterte verweist oft und gern auf seine Erfolge als Bürgermeister von Davao. Als "Hauptstadt der Mörder" war die Metropole im Osten der Insel Mindanao verschrien – Duterte hat sie sicher gemacht. Dass er auf Todesschwadronen gesetzt hat, um "seine" Stadt von Kriminellen zu säubern, hat er stets bestritten. Ein Auftragskiller hat ihn jetzt schwer belastet.

Vor einem Senatsausschuss in Manila erklärte er unter Eid, Duterte habe persönlich Mordaufträge erteilt, in einem Fall sogar selbst den Abzug gedrückt und einen Ermittler des Justizministeriums erschossen. Die Ermittlungen gegen den Präsidenten hatte Senatorin Leila de Lima in Gang gesetzt.

Duterte konterte mit dem Vorwurf, seine schärfste Gegnerin sei selbst in Drogengeschäfte verwickelt. Dann sang er – viele verstanden das als unverhohlene Drohung – den Refrain von "Killing me softly" in die Mikrofone der Reporter.

Wenige Tage später wurde Leila de Lima wegen Korruptionsvorwürfen vom Senat mit großer Mehrheit ihres Amtes enthoben.

Journalisten leben gefährlich

"Reportervereinigung Pasay" steht auf dem Schild an der Wand. Hinter winzigen Schreibtischen sitzen Redakteure dicht an dicht, Ventilatoren verquirlen stickige Luft, ein Fernseher läuft, der Polizeifunk plärrt. Auch Journalisten leben gefährlich auf den Philippinen – in keinem anderen Land der Welt werden in Friedenszeiten so viele Reporter und Redakteure ermordet.

Politiker oder Unternehmer engagieren Auftragskiller, um kritische Berichte zu verhindern oder sich dafür zu rächen. Gedungene Mörder sind preiswert in dem armen Land – und allzu große Angst vor der Justiz müssen sie nicht haben.

Darauf während einer Pressekonferenz angesprochen, antwortete Duterte ungerührt: Bloß weil du Journalist bist, schützt dich das nicht davor, getötet zu werden, wenn du ein Hurensohn bist.

Die Empörung unter den Journalisten war groß. Er sei missverstanden worden, ließ Präsident Duterte erklären – wie immer, wenn er zu weit gegangen ist, weil er sich mal wieder nicht unter Kontrolle hatte. An den Fakten ändert das freilich nichts. 175 ermordete Journalisten seit 1986 – nur im Irak waren es mehr. Auch Polizeireporterin Amor Virata hat schon viele Kollegen verloren.

"Ach, ich habe selbst eine Menge Drohungen bekommen, ich bin seit 30 Jahren Polizeireporterin. Aber ich bin immer noch am Leben. Deshalb nennen sie mich ja auch Drachenlady. Da sind manchmal Anrufe oder SMS: Du hast noch drei Tage zu leben; morgen bist du tot und so weiter. Oder es kommen Blumen – für meine Beerdigung. Ich fahre niemals denselben Weg zur Arbeit, und ich nehme auch nicht das Auto. Außerdem trage ich immer eine geladene Pistole bei mir. Also der Polizei traue ich auf keinen Fall, wirklich nicht."

Wer Widerstand leistet, wird erschossen

Einschüchtern lassen will sich die Drachenlady auf keinen Fall. Gerade arbeitet sie an einer weiteren Geschichte über Polizeiopfer:

"Vater und Sohn, sie wurden beide getötet. Im Polizeigewahrsam. Eigentlich war nur der Sohn das Ziel, nur er sollte zum Schweigen gebracht werden. Der Vater war sehr krank. Er kam nach der Festnahme seines Sohnes auf die Polizeistation und regte sich sehr auf. Einer der Polizisten rief seinen Vorgesetzten an und sagte: Der Vater weigert sich zu gehen. Da sagte der Vorgesetzte: Dann erschieß sie beide. Das war's, das ist die ganze Geschichte."

Es wird nicht der letzte Tote gewesen sein in Dutertes Krieg gegen die Drogen – daraus macht der Präsident keinen Hehl:

"Die Kampagne gegen Drogen wird weitergehen! Noch viele werden sterben, bis der letzte Dealer von den Straßen verschwunden ist. Wir werden auch nicht ruhen, bevor der letzte Drogenproduzent getötet ist. Und ich gebe einen Dreck darauf, was der Rest der Welt dazu sagt."