"Der Geschichtenerzähler"

Von Maximilian Steinbeis · 25.08.2014

Das Feuilleton würdigt den verstorbenen Schauspieler und Regisseur Richard Attenborough: Die "Welt" nennt ihn einen "Großonkel für alle". Außerdem nimmt die "NZZ" das neue Buch des Medientheoretikers Douglas Rushkoff unter die Lupe.

Dass wir allesamt einen an der Waffel haben, ist ein gelegentlich schwer zu vermeidender Verdacht. Aber es ist immer wieder schön, ihn nach allen Regeln der Feuilletonkunst ausbuchstabiert zu bekommen, und so macht uns an diesem Tag vor allem die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG Freude.

Dort bespricht Uwe Justus Wenzel das neue Buch des New Yorker Medientheoretikers Douglas Rushkoff. "Present Shock" ist sein Titel, den geistigen Zustand unserer Zeit zu pathologisieren sein Ziel. "Digiphrenie", lautet ein Teil von Rushkoffs Diagnose:

"Alles scheint 'jetzt' zu geschehen, in 'Echtzeit'; und das, was überhaupt geschieht, ist nur mehr eine unendliche Verkettung von solchen nervösen Jetztpunkten, es ergibt mithin keine Geschichte, keinen Sinn mehr."

Der andere Teil der Diagnose heißt "Fraktalnoia", die Manie, nach selbstähnlichen Mustern zu suchen,

"die Welt aus den Datenströmen der unmittelbaren Gegenwart zu erklären, ( ... ) keine Weltgeschichte mehr vor Augen ( ... ), sondern eine zu zeichnendeWeltkarte, auf der alles mit allem 'verlinkt' werden könne."

"die Welt aus den Datenströmen der unmittelbaren Gegenwart zu erklären, ( ... ) keine Weltgeschichte mehr vor Augen ( ... ), sondern eine zu zeichnendeWeltkarte, auf der alles mit allem 'verlinkt' werden könne."

Der NZZ-Rezensent zeigt sich von dieser Zeitdiagnose nicht unbeeindruckt und bringt auch Verständnis dafür auf, dass "alles mit allem - und beinahe gleichzeitig - in Verbindung zu bringen" auch Rushkoffs Denk- und Schreibstil kennzeichnet:

"Es ist gewissermaßen ein Berufsrisiko des Diagnostikers, mit seinen Analysen selbst dem Symptom verhaftet zu bleiben."

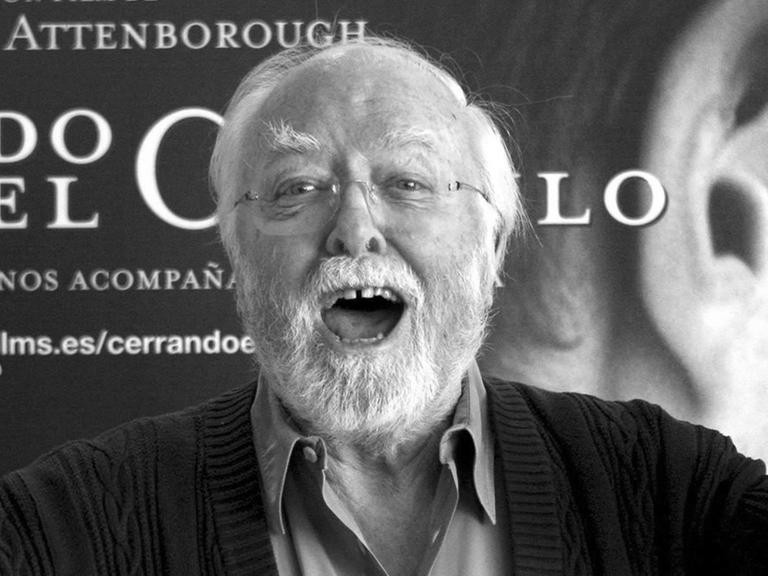

Was immer den verstorbenen britischen Schauspieler und Regisseur Richard Attenborough geplagt haben mag, Digiphrenie und Fraktalnoia waren es jedenfalls nicht.

"Die eigene Nation vor dem Überlegenheitstaumel bewahren, die andere Perspektive einnehmen, sich überhaupt und unermüdlich die eigenen Fehler, das eigene Scheitern bewusst machen und daraus lernen: Diesem Credo folgen viele seiner 12 Filme als Regisseur,"

schreibt Julia Teichmann in der BERLINER ZEITUNG.

"Ernsthaft", "ehrlich" oder "gut gemacht"

sind die Adjektive, die Hans-Georg Rodek in der WELT zu seinen Filmen einfallen.

"Man könnte ihn, wäre das Wort nicht als naiv verschrien, als humanitären Regisseur bezeichnen. Ein Großonkel für alle,"

überschreibt die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG ihren Nachruf, und

"Der Geschichtenerzähler"

die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG den ihren.

Nur die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG mischt eine winzige Prise Genervtheit in die nachrufgerechte Ehrerbietung:

"Rundlichkeit und Menschlichkeit"

hebt Tobias Kniebe als Charakteristika des Ghandi-Regisseurs hervor, dessen Namen sich "als eine Art Gutmenschen-Wohlfühlmarke etabliert" habe.

An Orten, wo uns der Wahnsinn anweht, fehlt es indessen nicht, und solche Orte hat die Redaktion der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG in den berühmtesten Museen Europas gesucht und gefunden. Ihre Kulturkorrespondenten sind ausgeschwärmt, haben sich im Louvre, im British Museum, in den Uffizien und im Prado in die Touristenschlangen gestellt und davon Eindrücke wie diesen mitgebracht:

"Mehrreihig stauen sich die Louvre- Besucher im hohen klimatisierten Raum vor der kleinformatigen Mona Lisa. Selten stehen weniger als 80 Betrachter vor dem Bild. Wie die Fühler eines neugierigen Fabelwesens fahren aus der Schar abwechselnd Arme mit Fotokameras in die Höhe."

Mancher bewahrt sich indessen auch im wüstesten Gedränge einen erfreulich kühlen Kopf:

"Vor Botticellis 'Venus' und 'Primavera' ( ... ) gilt: Ohrenstöpsel rein, Bauch einziehen und nicht beirren lassen von Unseresgleichen."

Zuletzt, und als Warnung vor allzu großer Leichtfertigkeit im Umgang mit psychopathologisierender Metaphorik, empfehlen wir noch einen Blick in die TAZ.

Maximilian Heim hat die geschlossene Psychiatriestation im Klinikum München-Haar besucht und berichtet ganz ohne Zeitdiagnostik, was er dort gesehen hat.

"Er sagt, er sei ein Heiliger. Uringeruch, kurze, wirre Sätze. Richards Bart ist ungepflegt. Furchen auf der Wange, die Biografie im Gesicht."

Maximilian Heim hat die geschlossene Psychiatriestation im Klinikum München-Haar besucht und berichtet ganz ohne Zeitdiagnostik, was er dort gesehen hat.

"Er sagt, er sei ein Heiliger. Uringeruch, kurze, wirre Sätze. Richards Bart ist ungepflegt. Furchen auf der Wange, die Biografie im Gesicht."

Eine "Kleinstadt" nennt der TAZ-Reporter das Klinikum, errichtet in einer Zeit, da "Psychiatrien als Sammelbecken der Verrückten" galten. Eine Kleinstadt mit

"gut tausend Betten ( ... ). Darin schlafen Alte und Junge, Dicke und Dünne, Kluge und Dumme. Jede Seele kann krank werden."