Sehnsucht nach Unberührtheit

Von Cornelie Ueding · 22.10.2014

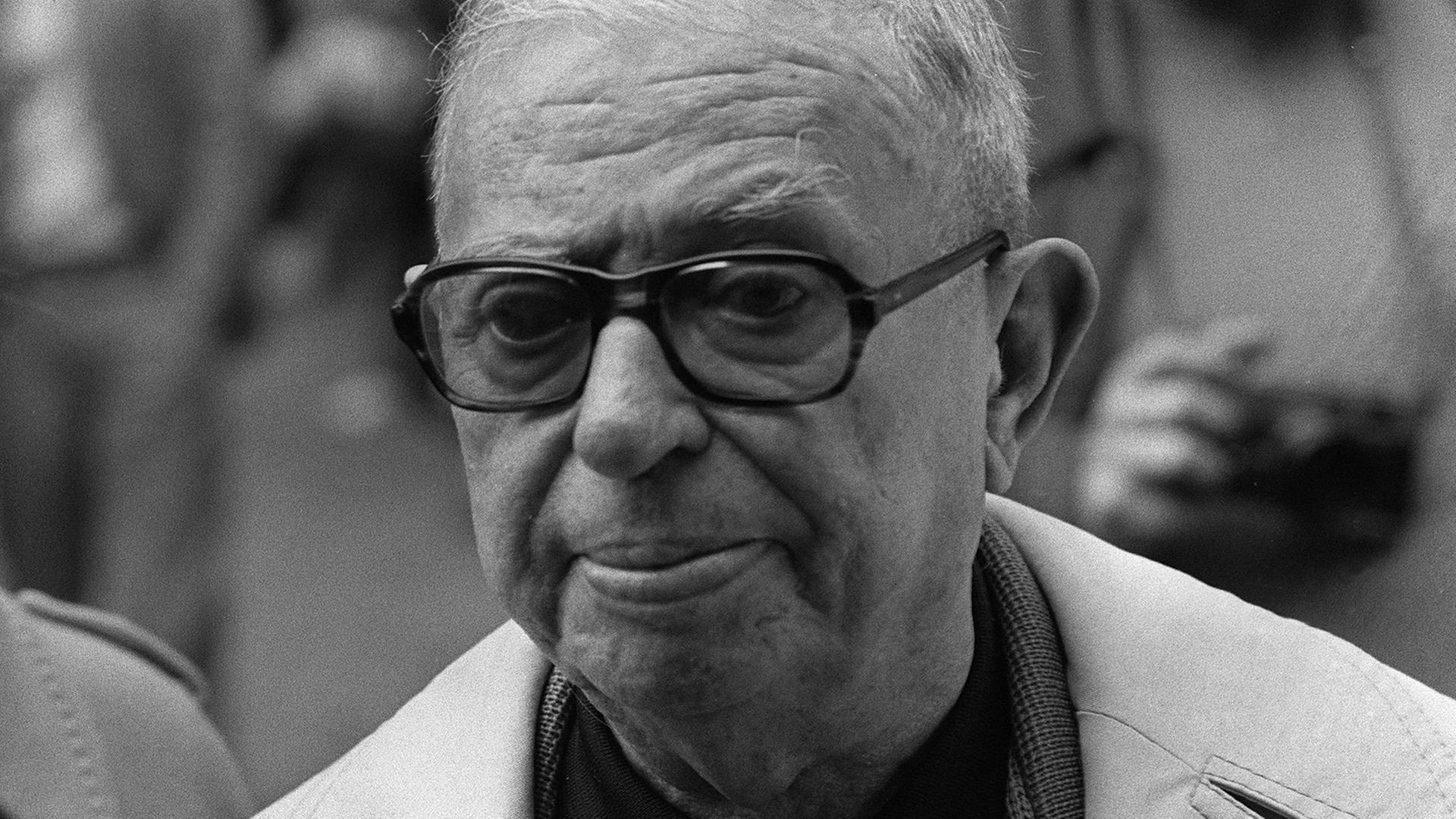

Der Schriftsteller und Philosoph Jean Paul Sartre wehrte er sich zeitlebens gegen den Status einer "Institution". Er wollte allein auf seine eigenen Mittel vertrauen und misstraute Ehrungen - zumal durch eine kleine Elite im Nobelpreiskomitee.

"Man schreibt, um gelesen zu werden. Manchmal gelingt das aus Gründen, die gar nicht an einem selbst liegen müssen, nicht. Und manchmal gelingt es eben, das ist alles, was man sagen kann. Aber ich lasse mir jedenfalls keinen Preis geben oder mich 'belohnen' von einer kleinen Elite von fünfzig Personen, von denen ich nicht mal weiß, ob sie das, was ich mache, verstehen."

Sartres Ablehnung des Nobelpreises 1964, im selben Jahr, in dem auch seine Autobiografie Les Mots/Die Wörter erschien, war alles andere als eine Spontanentscheidung. Rabiat und unverschlüsselt hatte er bereits in seinem Erinnerungsbuch den Zusammenhang zwischen Ruhmsüchtigkeit und Kreativitäts-Verlust-Ängsten beschrieben - rückblickend, aus der Sicht des Neunjährigen.

"(A)m Tage, wo ich meinen Namen in der Zeitung sehe, bricht ein Treibrad, und ich bin am Ende. Traurig genieße ich mein Ansehen, schreibe aber nicht mehr". (Les Mots 108)

Dann schlug am 22. Oktober 1964 das Schicksal in Gestalt des Literaturnobelpreises zu. In Echtzeit und im Weltformat. Und Sartre reagierte nach dem Motto, dass nicht ist, was man nicht zur Kenntnis nimmt. Seine nachgetragene Begründung für diesen ungewöhnlichen Schritt, liest sich ebenso überzeugend wie unglaubwürdig:

"Ein Autor, der politisch, gesellschaftlich und literarisch Stellung bezieht, sollte nur mit seinen eigenen Mitteln handeln, das heißt mit seinem geschriebenen Wort. Alle Ehrungen, die er annimmt, setzen sein Leben unter Druck, den ich nicht für wünschenswert halte. Es ist nicht das Gleiche, ob ich mit Jean-Paul Sartre unterschreibe oder mit Jean-Paul Sartre, Nobelpreisträger."

"Eine bürgerliche Deutung"

Doch ob er ihn nun annimmt oder nicht - im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist er vom Augenblick der Bekanntgabe an Nobelpreisträger - so wie Boris Pasternak, der ihn systembedingt nicht annehmen durfte, oder wie Elfriede Jelinek, die persönlichkeitsbedingt nicht zur Verleihung erschien. Seinen Status als "Institution", den Sartre so sehr fürchtete, hat die Ablehnung des Nobelpreises jedenfalls eher verstärkt.

Gleichermaßen angestrengt ist auch das zweite, politische Argument, das darin gipfelt, dass:

"... der Nobelpreis in der heutigen Situation objektiv als eine Auszeichnung erscheint, die den Schriftstellern des Westens und den Rebellen des Ostens vorbehalten ist... Ich will nicht sagen, dass der Nobelpreis ein bürgerlicher Preis ist, aber dies ist eine bürgerliche Deutung, die bestimmte mir wohlbekannte Kreise einer Annahme zuteilwerden lassen würden."

Ob man Sartres Verweigerung nun als Ausdruck einer kompromisslosen Abwehr aller ideologischen Vereinnahmungsversuche ob von rechts oder links sehen will, als symbolische Geste im Kampf um eine Brechung der westlichen Dominanz oder um eine - auch dieses Argument wurde gelegentlich ins Spiel gebracht - werbewirksame Steigerung der Aufmerksamkeit: Fakt ist, dass es in Sartre ein Grundgefühl gab, das man am ehesten mit Sehnsucht nach Unberührtheit und Unberührbarkeit beschreiben könnte, für das er die merkwürdigsten Verrenkungen auf sich nahm. Wenn man so will, eine individuell ausweichende Verrenkung, um einer gesellschaftlichen Verbiegung zu entgehen. Wie sonst könnte er die Anfänge seines engagierten Schreibens in der Zeit der Résistance so sehnsuchtsvoll verklären:

"Niemals sind wir freier gewesen als unter der deutschen Besatzung... Da das Nazigift sich bis in unsere Gedanken einschlich, war jeder richtige Gedanke eine Eroberung; da eine allmächtige Polizei versuchte, uns zum Schweigen zu bringen, wurde jedes Wort kostbar wie eine Grundsatzerklärung; da wir verfolgt waren, hatte jede unserer Gesten das Gewicht eines Engagements."

"Nie hielt ich mich für den glücklichen Besitzer eines Talents"

Ob es Sartre vergönnt war, diesen privilegierten Zustand des Seins im Schatten des Terrors je wieder zu erleben, muss dahingestellt bleiben. Als er "Les Mots" vollendete, wusste er vielleicht noch nicht, dass ihm der Kampf gegen die Schimäre des Nobelpreises noch bevorstehen würde, oder er hatte gehofft, die Nominierung durch rechtzeitigen Protest verhindern zu können.

Dennoch wirken die Schlussworte seiner Selbstbekenntnisse bereits wie eine vorweggenommene Verteidigung:

"Eines liebe ich an meinem Wahnsinn: dass er mich nämlich von Anfang an gegen die Verführungen des 'Elitedenkens' gefeit hat. Nie hielt ich mich für den glücklichen Besitzer eines 'Talents'. [...] Ohne Ausrüstung und Gerät machte ich mich mit Haut und Haar ans Werk, um mich mit Haut und Haar zu retten. Was bleibt, wenn ich das unmögliche Heil in die Requisitenkammer verbanne? Ein ganzer Mensch, gemacht aus dem Zeug aller Menschen, und der soviel wert ist wie sie alle und soviel wert wie jedermann."