Ultraharter Arbeitsort für Künstler

Von Tobi Müller · 17.04.2015

Claus Peymann und andere fürchten im Streit um die Nachfolge von Frank Castorf an der Volksbühne, der Neoliberalismus werde künftig die Berliner Theaterszene dominieren. Dabei habe ausgerechnet die Volksbühne den Neoliberalismus im Theater erfunden, kommentiert Tobi Müller.

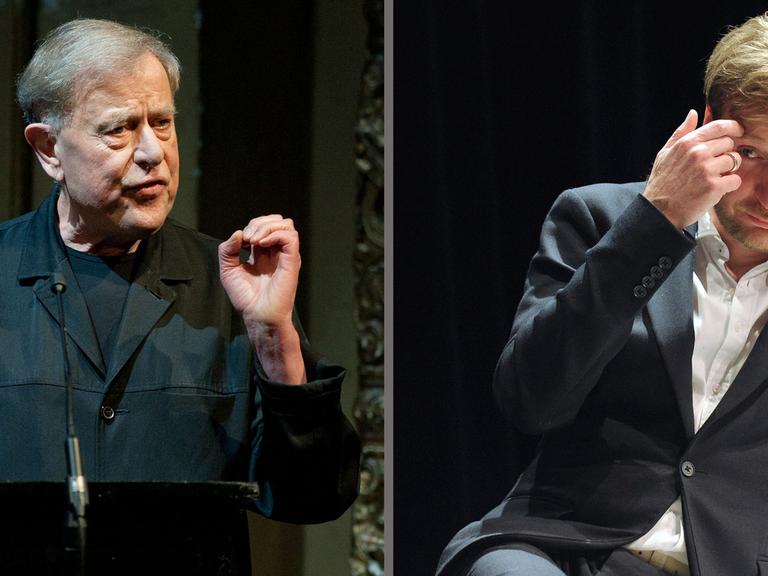

Die Berliner Debatte um die Castorf-Nachfolge an der Volksbühne erinnert an ein Requiem. Zu Grabe getragen wird das Sprechtheater. Der Chor aus Kritikern singt: Jetzt übernehmen Reformer das Zepter. Die "Zwergenmenschen" sind unter uns, wie Claus Peymann den Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner nannte. Zuerst waren die Kommentatoren vorsichtiger in der Wortwahl, übernehmen jetzt aber Peymanns Kampfbegriff: den Neoliberalismus. Renners Idee, den Museumsmacher Chris Dercon an die Volksbühne zu holen, führe zu einer "neoliberalen Eventbude".

Mit ihrem Neoliberalismus wurde die Volksbühne zum besten Theater der Welt

Neoliberalismus ist in Theaterkreisen ein schwammiger Begriff. Er meint etwas mit marktgerechter Kunst, unsicheren Arbeitsbedingungen und Burn-Out. Kann ja sein, nur: Genau damit wurde die Volksbühne in den Nachwendejahren zum besten Theater der Welt. Sie hatte begriffen, dass es in Berlin ein neues, damals: junges Publikum gab, das mehr Tempo wollte. Mehr Lautstärke, mehr Pop und auch mehr Intellektualität. Die Volksbühne unter Castorf galt aber als ultraharter Arbeitsort für das künstlerische Personal, viele Regisseure waren schnell wieder weg, manche beschädigt. Festivals und Kongresse haben das Angebot des Hauses für die Zielgruppe weiter optimiert. Der Neoliberalismus im Theater wurde in der Volksbühne erfunden, lange Zeit mit fantastischen Resultaten. Wer jetzt kapitalismuskritisch kommt und Renner in diese Reformer-Ecke stellt, war in den 90ern zu jung oder will die Erinnerung an die eigene Jugend noch etwas verlängern.

Fünf vollfinanzierte Sprechtheater in einer Stadt

Das kann man verstehen. Aber gleich das ganze Modell Sprechtheater als bedroht zu verschreien, das entspricht dem beschränkten Blick, wenn man im eigenen Gärtchen steht (leben da nicht Zwerge?). Okay, in Berlin ist dieses Gärtchen recht riesig: Es gibt hier fünf vollfinanzierte Sprechtheater. In einem dieser fünf Häuser denkt die Berliner Kulturverwaltung nach 25 Jahren über ein neues Modell nach. Die Stadt hat sich in dieser Zeit verändert, auch künstlerisch: Auch für die Freie Szene hat Berlin heute eine Zentrumsfunktion.

Doch das Wachstum ist gerade für sie endlich: Man spielt im Hebbel am Ufer, in den Sophiensaelen oder an einem Festival wie "Foreign Affairs", danach ist Schluss. Das sind alles Institutionen, die es schwer haben, kontinuierliche Arbeit zu ermöglichen. Weil sie von Drittmitteln leben. Etwa vom Hauptstadtkulturfonds, in dessen Jury ich zwei Jahre und 1000 Anträge lang saß. In München gibt es bald zwei Häuser, an denen die Spitze des Freien Theaters eine langfristige Chance hat. In Berlin könnte man nun eins erfinden. Bevor die Karawane weiter zieht. Danach kann man ja aus dem HAU wieder ein Ensembletheater machen. Wie vor dem Krieg.