"Sehr gesplittete Erinnerungskultur"

Moderation: Burkhard Birke · 15.11.2014

Die Bedeutung des Krieges auch der jüngeren Generation ins Bewusstsein zu rufen, darin sieht Markus Meckel eine Hauptaufgabe des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Er bedauert die aktuellen Schwierigkeiten eines gemeinsamen Gedenkens mit der Ukraine und Russland.

Noch widme man sich sehr unterschiedlichen Aufgaben der Erinnerung, sagte Markus Meckel anlässlich des bevorstehenden Volkstrauertages in der Sendung "Tacheles" im Deutschlandradio Kultur. Die einen beschäftigten sich mit dem Nationalsozialismus, die anderen mit dem Holocaust oder der Vertreibungsfrage. "Das zusammenzuführen und auch die Dimension des Krieges ins Bewusstsein zu rufen, (...) ist öffentlich wenig präsent."

Polen zu Gedenkfeiern laden

Meckel plädierte ausdrücklich dafür, Polen zu all den Gedenkfeiern im nächsten Jahr einzuladen, zu denen Alliierte kämen. Die Polen hätten Deutschland auch befreit und bei der Landung in der Normandie die viertgrößte Truppe gestellt. Nachdem Stalin bei der Potsdamer Konferenz verhindert hätte, dass Polen eine Rolle spielte, sollte Deutschland wenigstens 70 Jahre später diese Dimension würdigen, sagte das SPD-Mitglied.

Suche nach Gefallenen geht weiter

30.000 Überreste gefallener Soldaten würden noch immer alljährlich umgebettet oder gefunden, davon seien bis zu 2000 neue Namen dabei. Selbst fast 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges sei es also durchaus sinnvoll, Suchanfragen zu stellen, so Meckel. Der Volksbund betreut 832 Kriegsgräberstätten mit mehr als Zweieinhalb Millionen Kriegstoten in 45 Staaten.

Jährlich nehmen etwa 20.000 Jugendliche an sogenannten Work Camps teil. Die Förderung des Jugendaustausches und der Verständigung nannte Meckel als Hauptziele des Volksbundes, der seinen Jahresetat von 40 Millionen Euro zu zwei Dritteln aus Spenden finanziert.

Um Jugendliche besser in die Erinnerungskultur einzubinden hat der Volksbund eine App mit dem Namen "Lost Generation meets Smartphone Generation" entwickelt, bei der die Schicksale von vier Männern und einer Frau aus dem Ersten Weltkrieg abgerufen werden können.

Ukraine in die NATO!

Meckel bedauerte, dass es aufgrund des Konfliktes in der Ukraine, dieses Mal keine gemeinsame Delegation aus Russen, Ukrainern und Weißrussen zum Volkstrauertag gebe. Zur Zukunftsperspektive der Ukraine sagte Meckel: Durch den Lissaboner Vertrag habe das Land eine klare Beitrittsperspektive zur EU.

Meckel befürwortet zudem eine NATO Mitgliedschaft der Ukraine. "Russland müsste froh sein, wenn alle Länder westlich in Russland Mitglied der Nato sind, weil sie dann in ein größeres Ganzes eingebettet sind und in eine rationale Sicherheitspolitik, die auf Partnerschaft beruht. Was ich kritisiere, ist, dass wir in einer solchen Situation, wie wir sie jetzt haben, wo faktisch Krieg herrscht in der Ostukraine, dass hier die Instrumente nicht genutzt werden, die wir haben." Es gebe also Möglichkeiten des Dialogs zwischen Nato und Russland, die aber nicht angemessen genutzt werden, so der ehemalige Außenminister der DDR.

Das Interview im Wortlaut:

Deutschlandradio Kultur: Herr Meckel, vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio am Hans-Rosenthal-Platz in Berlin Schöneberg gekommen sind. Herr Meckel, Sie waren evangelischer Pfarrer in der DDR, haben sich in der Opposition engagiert. Sie waren Gründer der Sozialdemokratischen Partei vor ziemlich genau 25 Jahren und wurden erster Außenminister einer frei gewählten Regierung der DDR 1990. Später vertraten Sie die SPD im Bundestag.

25 Jahre nach dem Mauerfall werden die Leute natürlich, die Hörer vermuten, dass wir Sie in erster Linie eingeladen haben, um wieder über die friedliche Revolution, die Sternstunde der Demokratie zu sprechen. Aber wir möchten mit Ihnen über Ihre neue Aufgabe, nämlich die des Präsidenten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge sprechen. Dazu begrüße ich Sie nochmal ganz herzlich und möchte Ihnen eine etwas provozierende Frage hinwerfen:

Deutschlandradio Kultur: Wozu brauchen wir den Volkstrauertag noch fast sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges und hundert Jahre nach Beginn des Ersten?

Markus Meckel: Das ist eine wichtige Frage und es ist gut, wenn man sich damit auseinandersetzt. Denn es lässt sich nicht einfach nur so ganz selbstverständlich alles fortführen.

Wir sind heute in einer Situation, wo wir 70 Jahre fast nach dem Zweiten Weltkrieg das Abtreten der Generation, die das alles miterlebt hat, wiederum erfahren und heute mehr und mehr die Kinder, die Enkel das öffentliche Leben bestimmen, so dass man sagen kann, das ist ja alles lange vorbei. Aber wir erleben doch, dass Krieg und Gewalt in Deutschland jede Familie fast getroffen hat im 20. Jahrhundert, dass aber in der Öffentlichkeit das wenig präsent ist.

Wir haben eine sehr gesplittete Erinnerungskultur. Die einen beschäftigen sich mit dem Nationalsozialismus und hier speziell mit dem Holocaust, die nächsten aus Erfahrungshintergründen der eigenen Familie mit der Vertreibungsfrage, die wiederum nächsten mit der kommunistischen Aufarbeitung der Vergangenheit aufgrund der 40 Jahre kommunistischer Diktatur.

1990: Der Mitbegründer der Sozialdemokratischen Partei SDP (seit 13. Januar 1990 SPD), Markus Meckel© picture alliance/ZB/Peer Grimm

Aber das zusammenzuführen und eben auch die Dimension des Krieges ins Bewusstsein zu rufen, das ist öffentlich im Augenblick wenig präsent. Ich glaube aber, dass es etwas ist, was nach wie vor in Familien durchaus da ist und was wichtig für uns ist.

Gerade angesichts der aktuellen Situation, dass wir erleben müssen, dass es in unserer Nachbarschaft wieder Krieg gibt, kommt so etwas, glaube ich, auch vielen neu ins Bewusstsein.

Ich erlebe durchaus jüngere Menschen, und wir machen ja eine intensive Jugendarbeit auch auf diesen Friedhöfen, dass junge Menschen, wenn sie das einmal erlebt haben, von dieser Frage auch nicht wieder loskommen.

Ich erlebe durchaus jüngere Menschen, und wir machen ja eine intensive Jugendarbeit auch auf diesen Friedhöfen, dass junge Menschen, wenn sie das einmal erlebt haben, von dieser Frage auch nicht wieder loskommen.

"Man aufpassen muss, dass dies nicht zum Alltag wird"

Deutschlandradio Kultur: Herr Meckel, aber brauchen wir dafür einen formellen Feiertag oder Tag, Erinnerungstag wie den Volkstrauertag?

Markus Meckel: Ich denke, wir haben ihn und wir sollten ihn füllen. Das ist der Ausgangspunkt, den ich sehe. Wir müssen ja nicht darüber nachdenken, ob wir einen einrichten, sondern die Frage ist, wie wir diesen Tag nutzen, um uns diese Geschichte präsenter zu machen und uns danach zu fragen, welche Verantwortung wir heute haben, für Frieden und Gerechtigkeit in unserer Welt einzutreten. Diese Verbindung würde ich an diesem Tag ziehen.

Deutschlandradio Kultur: Über die Kultur und die Pflege der Erinnerung werden wir gleich noch intensiver sprechen. Ich möchte Ihnen trotzdem nochmal eine, auch etwas provozierende Frage stellen:

Wie ist es, wenn man von Berufswegen immer die Narben der Geschichte besuchen muss, also an den Gräbern von gefallenen Soldaten steht? Was empfinden Sie dabei?

Wie ist es, wenn man von Berufswegen immer die Narben der Geschichte besuchen muss, also an den Gräbern von gefallenen Soldaten steht? Was empfinden Sie dabei?

Markus Meckel: Es ist durchaus so, dass – wie soll ich es sagen – man aufpassen muss, dass dies nicht zum Alltag wird. Ich gestehe, dass es manchmal so ist, dass dieses einfach schon normal geworden ist auf Friedhöfe zu gehen, dass aber für mich dann doch eine große Emotionalität da ist, wenn ich eben auch andere erlebe, die nicht so regelmäßig, die neu auf einem Friedhof kommen, die hier bestimmte Erfahrungen machen und darüber sprechen. Das ist für mich dann immer wieder neu auch bewegend.

Ich selber habe einfach durch meinen Vater, der selber Offizier der Wehrmacht war, durchaus eine emotionale Bindung an diese Geschichte. Er ist glücklicherweise nicht gefallen. Das heißt, er liegt auf keinem dieser Friedhöfe. Aber ich bin mir ständig bewusst, dass es hätte sein können, auf all diesen Friedhöfen. Er war in Frankreich, er war in der Sowjetunion, hat dort die ganze Zeit am Krieg teilgenommen bis zum 9. Mai, als er dann in Kriegsgefangenschaft ging in den Norden, dort für viereinhalb Jahre im Lager war.

Das ist mir präsent. Das interessiert mich. Und ich habe in meinem Leben selber öfter gefragt, wenn ich mein eigenes Alter gesehen habe und gesehen habe, in dieser Zeit war er im Lager, in dieser Zeit war er im Krieg, wie durch die Generationen, die bestimmt davon sind.

Auch wenn wir es oft im Alltag nicht wahrnehmen, wir sind bestimmt von dieser unserer Geschichte und müssen uns mit ihr auseinandersetzen. Von daher sind die Friedhöfe solche Orte der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, mit der eigenen Geschichte.

"Es gibt auch viel mehr Opfer im Ersten Weltkrieg als im Zweiten"

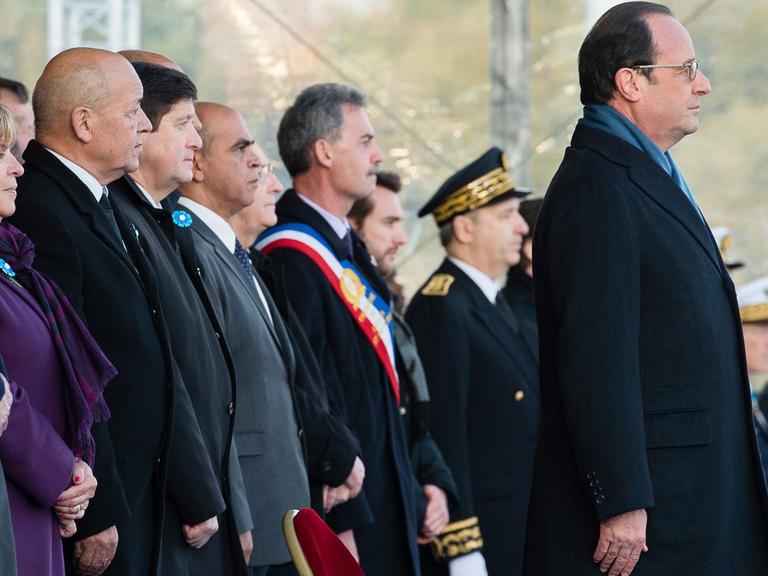

Deutschlandradio Kultur: Einen solchen, ganz speziellen Friedhof haben Sie unlängst anlässlich von Armistice, also dem Tag des Waffenstillstandes des Ersten Weltkrieges, besucht. Sie waren in Nordfrankreich, in Notre Dame de Lorette, auf Einladung des französischen Präsidenten Francois Hollande. Und dort wurde ein 329 m langer elliptischer Ring der Erinnerung eingeweiht. Was macht diesen Ring und was macht diesen Ort so speziell?

Markus Meckel: Einmal ist dieser Ort der größte Friedhof in Frankreich von Toten des Ersten Weltkrieges. Und für Frankreich spielt der Erste Weltkrieg ja eine ganz besondere Rolle, anders als in Deutschland, wo der Erste Weltkrieg ja hinter dem Zweiten für lange Zeit im Schatten gestanden hat und eigentlich erst in diesem Jahr es eine neue Aufmerksamkeit und Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg wieder gegeben hat.

Anders als dies ist in Frankreich das eine prägende Tradition. Es gibt auch viel mehr Opfer im Ersten Weltkrieg als im Zweiten. Insofern über das ganze Jahrhundert hin ist das eine zentrale prägende Dimension. Und dass man dort begonnen hat, und das ist das Besondere an diesem Ort, und gesagt hat, wir sammeln jetzt aus der Region, aus dieser Schlacht dort die Toten aller Nationen und deren Namen und bringen sie nicht geteilt nach Nation zusammen, sondern wir bringen sie in alphabethischer Reihenfolge zusammen, so dass dort ein Brite neben einem Franzosen, neben einem Afrikaner, neben einem Neuseeländer in diesem Verzeichnis ist. Und man merkt, wie wirklich die ganze Welt präsent ist.

Es sind dort 40 Nationen insgesamt und eben eine hohe Anzahl Deutscher, 174.000 deutsche Namen sind auf diesem Ring der Erinnerung verzeichnet. Eine ganze Generation ist hier in Europa dahin gerafft worden mit furchtbaren Verlusten ja nicht nur in der aktuellen Situation, sondern auch für alle Folgen in den Generationen. Was da an Talenten, an abgebrochenem Leben, an furchtbaren Erfahrungen, die die Menschen ja dann auch weiter ins Jahrhundert begleitet haben .... Das ist, glaube ich, ein wichtiger Ort, eben nicht nur für Franzosen, sondern für ganz Europa, wo die Herausforderung für Europa selbst beschrieben ist, so etwas für alle Zukunft zu verhindern.

Deutschlandradio Kultur: Es gibt einen anderen Ort ebenfalls in Frankreich, der Hartmannswillerkopf, der Menschenfresserberg, wo damals im Ersten Weltkrieg auch 30.000 Soldaten von beiden Seiten ums Leben kamen. Auch dort wird jetzt eine gemeinsame deutsch-französische Erinnerungsstätte eingerichtet.

Ist das, endlich, fast – man muss sagen – ein Jahrhundert nach dieser Urkatastrophe, wie sie ja genannt wird, des letzten Jahrhunderts, des Ersten Weltkrieges eben, der Weg, dass Europa endlich auch bei der Kultur der Erinnerung zusammenwächst?

"... das ist die große Aufgabe nicht nur für uns, sondern für ganz Europa"

Markus Meckel: Noch vor gut zehn Jahren hab ich solche Gedanken einmal geäußert. Und viele Europapolitiker haben mir gesagt, hör auf damit. Die Erinnerung trennt uns. Lasst uns wirtschaftlich zusammenarbeiten, lasst uns viele aktuelle Dinge machen, aber bloß nicht sich um die Geschichte kümmern, denn das ist die trennende Dimension in Europa.

Und wir machen nun die Erfahrung, dass die Erinnerung gerade auch, nachdem die neuen Mitgliedsstaaten in der Europäischen Union, die neuen Demokratien ihre Erfahrungen mitgebracht haben und sagen, wir wollen, dass dies auch wahrgenommen wird, etwa die unterschiedlichen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, wenn Polen kommen und sagen, für uns war der Zweite Weltkrieg natürlich prägend und furchtbar, was Deutsche uns angetan haben, der Holocaust, das Vernichten unserer Eliten, aber das können wir nicht getrennt betrachten von dem, was wir von der Sowjetunion erfahren haben, Der Hitler-Stalin-Pakt ist hier das zentrale Datum, das Europa weitgehend vergessen hat.

Das heißt, plötzlich kommen neue Dimensionen ins Gespräch und es ist wichtig, dass wir es lernen in Europa wahrzunehmen, wo die Unterschiede sind, und dann aber natürlich auch festzustellen, dass es gilt, Gemeinsamkeiten zu suchen. Und die Gemeinsamkeit liegt bei unseren heutigen gemeinsamen Werten. Und das finde ich zentral, dass wir unsere Erinnerung in Europa nicht nur von unseren jeweils nationalen Traditionen gestalten lassen, wie es immer schon war, sondern dass wir die Erinnerung gestalten von unseren heute gemeinsamen Werten, wie wir sie im Grundgesetz aufgezeichnet haben, wie wir sie als Europäer in der Grundwertecharta aufgeschrieben haben, die Teil des Lissabonner Vertrags ist.

Das heißt, wir haben gemeinsame Werte. Und von daher auf unsere Geschichte zu schauen, das ist besonders wichtig, weil ich dann, als Deutscher etwa, sagen muss: Ja, ich habe meinen Vater sehr geliebt, ich weiß aber, dass er als Soldat sechs Jahre Falsches getan hat. Schon die Tatsache, dass man in Frankreich, zu allererst natürlich in Polen, da war er nicht dabei, aber dann als Soldat waren wir überall Aggressoren.

Und ich muss dies anerkennen. Und ich muss sogar sagen, ich bin heute froh darüber, dass er und die Armee, der er angehört hat, nicht gewonnen hat. Denn das wäre furchtbar, nicht nur für ganz Europa, auch für uns Deutsche. Zu einer solchen Aussage zu kommen und von daher dann Gedenken zu gestalten, das ist die große Aufgabe nicht nur für uns, sondern für ganz Europa.

Gedenkstätte Notre-Dame-de-Lorette in Nordfrankreich zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs.© deutschlandradio.de / Ursula Welter

Deutschlandradio Kultur: Markus Meckel, Sie sind Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Vielleicht sollten wir für die Hörer doch nochmal erklären, 1919 ist ja der Volksbund gegründet worden im Nachgang eben zu diesem schrecklichen Ersten Weltkrieg. Wie viele Friedhöfe pflegt der Volksbund? Welche Aufgaben nimmt er wahr?

Markus Meckel: Anders als in anderen Ländern ist in Deutschland diese Arbeit durch einen Verein gemacht worden, der am Ende des Ersten Weltkrieges geschaffen wurde. Der Staat war damals nicht in der Lage das zu tun, aber durchaus solche Leute wie eben Adenauer und Ebert, heute noch bekannte Namen, aber eben auch der Gesellschaft heraus, haben dann gesagt: Hier muss etwas getan werden. Und das wurde getan und wurde auch aus der Bevölkerung getragen. Das hat sich durchgehalten.

Natürlich war in der Zeit des Nationalsozialismus das dann völlig durchgebräunt, wenn man so sagen kann, genau wie die Gesellschaft insgesamt, aber es gab einen wichtigen Neuanfang dann nach dem Krieg, in dem diese Arbeit aufgenommen wurde in der gleichen Grundstruktur, dass es zivilgesellschaftliches Engagement ist. Und noch heute ist es so, dass gut zwei Drittel der Arbeit des Volksbundes von der Bevölkerung finanziert wird. Das hätte ich mir früher nie vorstellen können.

"Ich kann keine genaue Zahl sagen, aber die Zahl ist beträchtlich"

Deutschlandradio Kultur: Zwei Drittel von etwa 40 Millionen Jahresbudget?

Markus Meckel: Ja, so ist es. Wir haben plus/minus 27 Millionen Spenden noch in jedem Jahr, natürlich hauptsächlich von der Erlebnisgeneration, von sehr alten Menschen. Es gibt immer wieder auch Menschen oder Angehörige, die dann, weil sie eben durch uns den Namen, den Ort erfahren haben, wo der Angehörige begraben liegt, die uns auch Nachlässe geben.

Insgesamt gehen die Spenden aber zurück. Und es ist die Frage, wie das künftig auf Dauer finanziert werden soll, da es eben nicht nur die Pflege und der Bau der Friedhöfe ist. Da haben wir in den letzten 20 Jahren dann eben im Osten viel machen können, das war früher bis 1990 nicht zugänglich. Das heißt, sowohl Russland, Belarus, Ukraine, Polen, ganz Mitteleuropa, überall sind in den letzten 20 Jahren Sammelfriedhöfe entstanden. Wir haben ganz gezielt hunderttausende Menschen, die gefallen waren, Gräber umgebettet auf große Sammelfriedhöfe.

Im letzten Jahr ist in der Nähe von Smolensk der letzte große Friedhof für 70.000 Tote eingeweiht worden.

Deutschlandradio Kultur: Smolensk in der ehemaligen Sowjetunion, heute Russland.

Markus Meckel: Heute in Russland. Und diese Arbeit geht fort. Und noch jedes Jahr haben wir ca. 30.000 Umbettungen, wo wir an den Standorten, wo die Menschen damals im Krieg gefallen sind, oft bei Lazaretten oder eben auch in direkten Schlachtfeldern, wo Menschen gefunden werden, wo sie ausgebettet werden. Und dann finden wir Marken von Namen, die wir schon wussten, weil es berichtet wurde, dass sie dort liegen, aber eben manchmal auch von Vermissten und immer wieder auch von Vermissten, wo erst heute, fast 70 Jahre nach dem Krieg, die Familie erfährt, dass derjenige eben nicht nur irgendwie umgekommen sein muss, sondern ganz konkret wo und wo man künftig dann auf einem Sammelfriedhof einen Ort der Trauer hat und einen Ort, wo man weiß, dort liegt der Bruder, der Verlobte, der ehemalige Mann oder eben auch der Vater oder Großvater.

Deutschlandradio Kultur: Herr Meckel, Sie haben es erwähnt, dass Sie immer noch Marken finden, immer noch Überreste von gefallenen Soldaten. Wie viele Suchanfragen bekommen Sie denn noch?

Markus Meckel: Die Anfragen haben sich wieder erhöht. Ich kann Ihnen jetzt keine genaue Zahl sagen, aber die Zahl ist beträchtlich. Und es ist auch so, dass wir immer noch dann informieren können. Ich sagte, 30.000 finden wir und es sind dann ein bis zweitausend jedes Jahr, wo wir durchaus neue Namen haben, wo wir Angehörige suchen.

Ich erlebe es immer wieder, dass natürlich viele denken, solange danach kann man ja nichts Neues mehr finden. Aber es machen sich Menschen eben nicht deutlich, dass man jetzt gerade noch sucht und nach wie vor sucht im Osten. Und so mancher, der vor 20 Jahren aufgehört hat, weil er dachte, 50 Jahre nach dem Krieg findet man nichts mehr, bekommt heute noch eine entsprechende Nachricht. Deshalb kann man auch nur ermutigen, immer wieder und neu nachzusuchen.

Wir haben eine Homepage, volksbund.de, wo man über online nachschauen kann. Da kann man also seinen Sohn, Enkel fragen, schau doch mal und gib die Daten ein. Und es ist erstaunlich, wie auch Menschen heute immer noch dann den Angehörigen finden, der vermisst war, der gefallen war, und wo man aber heute dann inzwischen sogar weiß, da gibt es einen konkreten Ort, wo er umgebettet ist.

Denn für uns wiederum ist es oft schwierig, die Angehörigen zu finden, wenn wir einen Namen haben. Vor 20 Jahren war die letzte Anfrage. Die Menschen sind umgezogen. Wir fragen zwar die Einwohnermeldeämter, aber oft verliert sich die Spur. Insofern lohnt sich für viele, die noch suchen, auch heute wieder die Anfrage.

"Da machen wir ganz vielfältige Erfahrungen"

Deutschlandradio Kultur: Also eine Ermutigung an die Hörer, wenn sie noch einen vermissten Angehörigen aus dem Zweiten Weltkrieg, auch aus dem Ersten Weltkrieg haben, kann man sich durchaus immer noch an den Volksbund wenden?

Markus Meckel: Ja, das kann man. Denn, wenn auch aus Ersten Weltkrieg einige Akten und Daten verloren sind, aber wir haben durchaus in sehr hohen Zahlen auch hier Namen. Und man kann hier die Geschichte auch der eigenen Familie und das Schicksal der Verwandten zurückverfolgen.

Deutschlandradio Kultur: Herr Meckel, Sie haben vorhin auch gesagt, dass natürlich die deutschen Wehrmachtssoldaten als Aggressoren angesehen worden sind und Aggressoren waren. Auf welche Widerstände stoßen Sie denn eigentlich in vor allen Dingen Osteuropa, das ja besonders unter der Wehrmacht, unter der deutschen Besatzung damals gelitten hat, wenn Sie Soldatenfriedhöfe für Deutsche einrichten wollen? Ich denke auch insbesondere an Tschechien, wo man, glaub ich, immer noch keine Einigung gefunden hat, dort deutsche Soldaten auf Sammelfriedhöfen zu beerdigen.

Markus Meckel: Erst einmal, das Letzte muss ich anders darstellen. Wir können in der Tschechischen Republik arbeiten und können sie auch auf Sammelfriedhöfe bringen. Was dort strittig ist, weshalb wir immer noch kein Abkommen haben, das unterschrieben ist, ist die Einbeziehung der Vertriebenen und der Vertreibungszeit nach dem Krieg. Da gibt es Streit auf dem Hintergrund der Bewertung der Benesch-Dekrete. Und da gibt es in der tschechischen Bevölkerung manche Widerstände. In Bezug auf die Kriegssituation und die Kriegsgräber unmittelbar bis 45 gibt es überhaupt keinen Streit, sondern gute Arbeitsmöglichkeiten.

Ansonsten sind wir unterwegs und haben bilaterale Abkommen mit den Ländern, eben bis auf die Tschechische Republik, und haben da eigentlich ganz gute Arbeitsbedingungen. Aber konkret vor Ort, wenn es darum geht, einen Friedhof zu finden oder auszugraben oder dann Umbettungen vorzunehmen, braucht man natürlich die Akzeptanz nicht nur des Staates, sondern der lokalen Behörden oder auch der privaten Eigner.

Da machen wir ganz vielfältige Erfahrungen – natürlich auch manche Skepsis, aber doch insgesamt eine erstaunliche Offenheit, die wir erleben, dass Menschen – auch der Erlebnisgeneration – uns in großer Offenheit begegnen und sagen: Es ist gut, dass ihr euch um die Toten kümmert. Und sie hoffen, dass man es auch mit den Toten tut, die als unsere Verwandten in fremder Erde liegen.

Da gibt es eine ganz große Versöhnungsbereitschaft, wo Menschen, die selber oft sehr schwere Schicksale hatten und denen es ja weitgehend heute sehr viel schlechter geht, als es uns geht. Insofern ist das auch ein menschlich sehr erfüllendes Geschäft, was dort konkret geschieht. Und jemand, der dort die Umbettungen macht und verantwortet, hat eben sozusagen jetzt nicht nur in der Erde zu buddeln und mit Leichenteilen oder mit Knochen zu tun, sondern er hat auch ständig diese Erfahrung in der Bevölkerung und auch die Hinweise, dass man sagt, komm, wir wissen, dort, da war damals etwas. Und man wird zu solchen Stellen geführt.

"Natürlich bleibt der Zugang schwierig"

Deutschlandradio Kultur: Nun ist diese Erlebnisgeneration, von der Sie sprachen, ja altersbedingt so am Aussterben. Das klingt brutal, aber es ist nun mal so, Herr Meckel. Die Erlebnisse dieser Generation sollen ja im Rahmen der Erinnerungskultur an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Wie schaffen Sie es eigentlich als Volksbund heute, die ganz junge Generation, die Facebook- und die Smartphone-Generation zu erreichen?

Markus Meckel: Das ist einmal nicht ganz einfach, weil der Name unserer Organisation für viele erstmal schwer verkraftbar ist und zumindest eine Hürde darstellt. Wo es uns aber gelingt, diese Hürde zu überwinden, dann passiert Erstaunliches.

Einmal ist es so, dass wir jedes Jahr 20.000 Jugendliche haben in Jugendbegegnungsstätten, mit Schulen, aber auch außerschulische Arbeit, Jugendbegegnungsstätten, die jeweils an Friedhöfen sind, wo man sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt und Fragen von Verantwortung, ethische Grundsatzfragen stellt anhand dieser konkreten Situation – und dies im internationalen Austausch. Das ist ein ganz wesentlicher Bereich unserer Arbeit.

Deutschlandradio Kultur: Mit welchen Ländern?

Markus Meckel: Eigentlich sehr breit in Europa aufgestellt. Natürlich ist Frankreich ein ganz wesentlicher Schwerpunkt. Polen ist ganz wichtig, die Niederlande, aber eben natürlich auch in Russland und der Ukraine, in Ungarn, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Aber eben auch auf dem Balkan sind wir aktiv und laden Jugendliche ein zu solchen gemeinsamen Work-Camps, die dann eben auch aktuelle politische Bildung gewissermaßen sind zu Fragen von Krieg und Frieden anhand dieser vergangenen Erfahrungen, die unsere Völker damals trennten und heute gewissermaßen verbinden.

Ende des Ersten Weltkriegs in London© picture-alliance / dpa / PA

Natürlich bleibt der Zugang schwierig. Wir haben jetzt angesichts des Jahrestages, 100 Jahre Erster Weltkrieg, eine App gemacht für Jugendliche. Die ist jetzt gerade fertig geworden – "Lost Generation", also die verlorene Generation, wo anhand von fünf konkreten Individuen, fünf jungen Menschen, dargestellt wird, wie sie den Krieg erlebt haben, vier Jungs und eine Frau, deren Erfahrungen und deren Lebenszusammenhang beschrieben wird, deren Weg im Krieg beschrieben wird, dies verbunden – einerseits dieses individuelle Schicksal verbunden mit der Zeitgeschichte, mit Informationen aus dem Ersten Weltkrieg, so dass einem die Lebenssituation vor 100 Jahren sehr nahe rückt, auch menschlich sehr nahe rückt und dies eingebettet wird in das konkrete Geschehen damals, insofern sowohl für Schulen, für Jugendarbeit sehr gut nutzbar, individuell, aber eben auch in der Gruppe oder in der Arbeit mit Arbeitsgruppen an diesen Themen.

Deutschlandradio Kultur: Down-zu-loaden dann, nehme ich an, bei www.volksbund.de für junge Hörer, die uns jetzt gerade zuhören.

Sie haben als Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge unlängst den Westfälischen Friedenspreis erhalten, gemeinsam mit der internationalen Raumstation. Dabei sagte der Laudator Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, Ihre Arbeit sei nie zu Ende, Frieden sei Arbeit, unendlich harte Arbeit. – Das gilt ja wohl auch gerade, wenn wir auf die Ukraine schauen in Europa im Jahre 2014 immer noch?

"Was zwischen Russland und der Ukraine geschieht, betrifft konkret Menschen"

Markus Meckel: Ja, das gilt noch und diese Arbeit wird dadurch nicht weniger, sondern eher mehr wichtig. Wir arbeiten in der Ukraine, aber wir haben etwa in den vergangenen Jahren zum Volkstrauertag aus den Ländern, wo wir arbeiten, auch Delegationen eingeladen, Politiker, die sich dort eingesetzt haben, oder andere Partnerorganisationen, Menschen, die sich verdient gemacht haben um diese Arbeit. Und in den letzten Jahren etwa haben wir Russen, Belarussen und Ukrainer in einer gemeinsamen Gruppe hier gehabt. Und in diesem Jahr hat sich gezeigt, das geht nicht. Denn was heute zwischen Russland und der Ukraine geschieht, ist eben nicht irgendwo etwas in der Ferne, sondern es betrifft konkret Menschen, die engagiert sind. Sie sagen fassungslos, hier wird unser Land überfallen, ohne dass man den Krieg erklärt hat. Das heißt aber sukzessive und ganz konkret, hier sterben Menschen und es passiert plötzlich wieder das, was wir gemeinsam nicht für möglich gehalten hätten, was damals geschehen ist, heute wieder Realität wird.

Das sind ganz schwierige Erfahrungen, die natürlich dieser Arbeit eine besondere Aktualität verleihen, zum anderen aber doch eben auch deutlich machen, wie wichtig die Arbeit mit den Menschen ist, und gleichzeitig, wie wichtig es aber auch ist, an den Grundprinzipien festzuhalten.

Was wir gerade im Zusammenhang des Ersten Weltkrieges lernen konnten, ist, dass danach der Völkerbund entstanden ist, später die Vereinten Nationen, dass internationales Recht die Grundlage internationaler Beziehungen ist und dass wir in unserer gesamten Arbeit dafür eintreten, dass eben es um Rechtssicherheit geht, die Stärke des Rechts betont wird und nicht das Recht des Stärkeren.

Deutschlandradio Kultur: Sie sagen, internationales Recht muss gelten. Das ist ja nun in der Ukraine gebrochen worden. Jetzt möchte ich Sie doch in Ihrer früheren Funktion als letzter Außenminister der DDR und als SPD-Politiker auch ansprechen. – Was ist schief gelaufen in der Ukraine? Weshalb gelang es Ihnen vor 25 Jahren in der DDR, eine friedliche Revolution auf den Weg zu bringen? Und warum ist das mit dem Maidan nicht gelungen?

Markus Meckel: Es ist eine völlig andere und sehr schwierige Situation in der Ukraine. Einmal ist es ein Land, das seine Identität erst wirklich finden muss und dabei ist, durchaus zu finden. Was wir auf dem Maidan erlebt haben, ist ja zu allererst einmal ein Aufstand gewesen gegen einen Präsidenten, der in letzter Minute auf russischen Druck hin die Unterschrift unter den Assoziierungsvertrag mit der Europäischen Union verweigert hat, den er vorher selber angestrebt hat. Dies hat sich die Bevölkerung nicht gefallen lassen und hat gesagt: Das muss weiter geschehen. Der europäische Weg ist der unsere.

Insofern war der Maidan nicht nur ein Aufstand für Demokratie, sondern gewissermaßen auch ein Aufstand für Europa. Und das Land, die Ukraine selber, ist natürlich innerlich auch ziemlich gespalten, weil auch wirtschaftlich sehr stark abhängig von Russland. Im gesamten Osten der Ukraine wird mehrheitlich auch Russisch gesprochen. Und hier ist durchaus auch manches in der Vergangenheit an Fehlern gemacht worden.

Deutschlandradio Kultur: Was hat zum Beispiel die Europäische Union für Fehler gemacht mit Blick auf ihre Politik gegenüber Ukraine und Russland und auch Deutschland?

"Wir haben Fehler gemacht"

Markus Meckel: Erst einmal in der Ukraine selber hat man, nachdem das dann eine neue Regierung macht, den Fehler gemacht, hat gesagt, das Russisch soll eben nicht diesen besonderen eigenen Status haben, so dass die Menschen Angst hatten, plötzlich ihre Sprache in diesem Land weiter sprechen zu können. Das war ein eklatanter Fehler, auch der neuen Regierung nach Janukowitsch. Das hat man aber erkannt. Und das war aber ein Anlass, der Ängste schuf, der dann von Putin mit ausgenutzt worden ist, erst mit der Annexion der Krim, wo es solche Ängste gab, und wo jetzt im Grunde der Krieg in der Ostukraine ist, wo wir sehr deutlich machen müssten, dass wir das nicht akzeptieren.

Die Europäische Union, ich glaube auch, dass wir Fehler gemacht haben. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir nicht damals, als der Assoziierungsvertrag ausgehandelt war, ihn sofort unterschrieben haben. Ich glaub, das war ein Fehler. Dies hat eine Spannung geschaffen in der Ukraine, dass man glaubte, man müsste sich entscheiden zwischen Russland und der Europäischen Union. Und das wurde hoch geschaukelt. Das war eine instabile Situation, an der wir selber mitverantwortlich sind.

Der andere Punkt ist, dass wir, glaub ich, nicht offen genug sagen, was eigentlich auch Bestandteil unserer Verträge ist. Die Europäische Union ist offen auf für eine Mitgliedschaft der Ukraine. Ich glaube, dass dies wichtig ist. Im Artikel 49 des Lissabonner Vertrages steht ganz klar, dass jedes europäische Land, wenn es die Kriterien erfüllt, den Antrag auf Mitgliedschaft stellen kann. Das ist ein Angebot. Das ist sogar ein Angebot für Belarus, obwohl der dortige Präsident Lukaschenko daran gar nicht interessiert ist. Aber die Menschen müssen wissen, dass es eine solche Perspektive gibt.

Und wenn man diese nicht gibt, dann kann das zu Verzweiflung führen. Und das ist in der Ukraine an vielen Stellen in der Vergangenheit der Fall gewesen.

Gleichzeitig brauchen wir dialogische Strukturen. Wir brauchen gemeinsame Sicherheitsstrukturen. Aber die müssen auf der Anerkennung des Rechts beruhen. Und die schlimme Erfahrung ist, dass ein Land, in diesem Fall jetzt Russland, das sogar Garantien übernommen hat für die territoriale Integrität der Ukraine, nachdem die Ukraine die Atomwaffen abgegeben hat, dass es jetzt genau diese territoriale Integrität verletzt durch Annexion und Krieg.

Deutschlandradio Kultur: Sie waren damals auch Außenminister, als der 2-plus-4-Vertrag für die Wiedervereinigung ausgehandelt wurde. Es ist ja immer die Rede davon, dass es Garantien gab, dass die Nato sich nicht nach Osten ausdehnt. Was haben Sie da noch in Erinnerung von den Vertragsbestimmungen damals?

Markus Meckel: Die Erinnerung ist ganz klar. Dies war nicht Thema. Das war auch damals gar nicht vorstellbar. Es ging damals um das Gebiet der DDR und über den Zeitraum, in dem in der DDR noch sowjetische Truppen sind bzw. dann auch in Ostdeutschland in der Zeit Vereinigung bis 1994. Es gab die klare Vereinbarung, dass es keine Atomwaffen auf diesem Gebiet geben soll und dann eben bis 94 auch kein Vorrücken von NATO Truppen in dieses Gebiet.

Es war für uns damals überhaupt nicht vorstellbar, dass die Nato nach Osten sich ausweitet. Und noch 1993 haben auch die Amerikaner sich das noch gar nicht vorgestellt, sondern haben ein Konzept in der Nato vorgestellt, die Partnerschaft für den Frieden, dass man sagt, wir wollen partnerschaftliche Verhältnisse von Russland mit allen Ländern des Ostens schaffen; hat dann einen Vertrag angeboten, der absurderweise für alle gleich war. Das heißt, für kleinere Länder und wie so bedeutende Länder wie Russland oder die Ukraine auch. Das hat man dann später geändert, hat spezielle Partnerschaften geschaffen.

Und dann gab es aber einen Aufstand, und zwar in den mitteleuropäischen Ländern, die sagten, wir wollen nicht nur eine Partnerschaft, wir wollen Mitglieder werden in der Nato, damals Václav Havel, die Polen. Und dann ist Frau Albright auf diesen Druck hin in diese Länder gefahren und hat gesehen und akzeptieren müssen, dass diese Länder Mitglied werden wollen und dass man keine vernünftigen Gründe hat, ihnen dieses zu verwehren.

Die Ukraine am Anfang des Jahres: Menschen mit Ukraine- und EU-Flaggen demonstrieren auf dem Maidan in Kiew.© dpa / picture alliance / Zurab Dzhavakhadze

Deutschlandradio Kultur: Kann man der Ukraine jetzt so eine Nato-Mitgliedschaftsperspektive geben?

Markus Meckel: Man hatte sie ihr schon gegeben. Im Jahre 2008 hat Georgien und die Ukraine die Zusicherung erhalten, damals in einer Situation, in der das nicht gerade glücklich war, würde ich sagen, nicht glücklich, weil es eben in der Ukraine dazu gar keinen Konsens gibt. Und auch heute gibt es den nicht. Das heißt, dies ist heute nicht auf der Tagesordnung. Aber grundsätzlich gilt dies nach wie vor.

Deutschlandradio Kultur: Und Sie befürworten das auch?

Markus Meckel: Ich gestehe, dass ich es wirklich auch befürworte. Ich würde sogar sagen und habe auch so manchen Sicherheitspolitiker in Russland schon getroffen, der das durchaus akzeptiert, weil er sagt, eigentlich wäre das sogar ein Faktor der Stabilität. Denn die Erweiterung der Nato nach Osten hat dazu geführt, dass die jeweiligen Länder ihre Sicherheit nicht mehr national organisieren müssen, weil es dann durch nationale Ängste geschieht. Wenn man integriert ist in solchen Strukturen, in denen Sicherheit gemeinsam organisiert wird, gibt es größere Sicherheit, aber auch eine starke Einbindung dieser Länder.

Ich hätte nicht erleben wollen, dass Polen sich nach 1990 nur national die Sicherheit organisiert angesichts dessen, was es an Ängsten gegenüber Russland gibt, die ja jetzt sich bestätigen durch die Erfahrungen. Insofern ist es wichtig gewesen, dass die Nato sich erweitert. Und man könnte eigentlich, wenn man es rational betrachtet, sagen: Russland müsste froh sein, wenn alle Länder westlich in Russland Mitglied der Nato sind, weil sie dann in ein größeres Ganzes eingebettet sind und in eine rationale Sicherheitspolitik, die auf Partnerschaft beruht.

Was ich kritisiere, ist, dass wir in einer solchen Situation, wie wir sie jetzt haben, wo faktisch Krieg herrscht in der Ostukraine, dass hier die Instrumente nicht genutzt werden, die wir haben. Wir haben einen Nato-Russlandrat. Den nutzt man nicht als ein Forum der sicherheitspolitischen Klärung, auch der Auseinandersetzung. Das heißt, wir haben Dialogformate zwischen Nato und Russland, die leider nicht angemessen genutzt werden.

"Wir haben einen Konsens in Europa über den Nationalsozialismus"

Deutschlandradio Kultur: Kommendes Jahr, Herr Meckel, beginnen ja nun einige wichtige Gedenktage, der 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz als erstes im Januar, dann das Ende des Zweiten Weltkrieges. Wie kann man die Bedeutung dieser Gedenktage vor allem einer jüngeren Gesellschaft jetzt aus Ihrer Perspektive des Präsidenten des Volksbundes näher bringen? – Sicher nicht mit erhobenem Zeigefinger!

Markus Meckel: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir versuchen, die verschiedenen Wahrnehmungen, die es gibt bei verschiedenen Völkern, stärker miteinander ins Gespräch zu bringen. Das scheint mir gelungen in Bezug auf die Bewertung des Nationalsozialismus. Das hat sich schon vor fünf Jahren gezeigt, dass man dies gemeinsam gefeiert hat. Das heißt, im Januar werden sich die Staats- und Regierungschefs nicht nur Europas, sondern weit darüber hinaus versammeln und deutlich machen, dass man hier einer Meinung ist und dieses für die Zukunft dann auch entsprechend beschwören.

Ich finde aber, dass wir versuchen sollten, noch stärker ins Gespräch zu bringen die Fragen der großen Totalitarismen im 20. Jahrhundert. Das heißt, es war ja einerseits eine Befreiung, andererseits für die Hälfte Europas eben mündete dies nicht in Freiheit. Das heißt, hier sind wir herausgefordert, auch die beiden großen Totalitarismen, die sich im Osten dann sozusagen ablösten, auch miteinander in ihrer Erinnerung und in ihrer Bewertung ins Gespräch zu bringen.

Wir haben einen Konsens in Europa über den Nationalsozialismus. Wir sind weit entfernt davon, einen Konsens in der Bewertung des Kommunismus zu haben. Und hier sollten wir nicht nur unsere deutsche Erfahrung nehmen, denn in Deutschland war es nur dieser Zipfel DDR, sozusagen dieser Zipfel des kommunistischen Reiches, der in Deutschland selber lag. Sondern hier sollten wir insgesamt auch auf die Erfahrungen anderer Völker hören und dieses deutlicher wahrnehmen, als dies manchmal auch in Deutschland geschieht.

Dann aber finde ich wichtig, dass wir auch den Kontext der Erfahrung von Krieg und Gewalt stärker mit in den Blick nehmen. Wir haben, wie gesagt, eine gesplittete Erinnerungskultur in Deutschland und müssen diese stärker zusammenführen. Krieg war nun mal eine ganz zentrale Dimension des Nationalsozialismus, die in Deutschland immer noch zu wenig erinnert wird.

Einen weiteren Punkt will ich ansprechen, der mir durchaus wichtig ist aus meinen vielen Erfahrungen in Polen. 1945 war in Potsdam, das heißt, bei der Potsdamer Konferenz waren es nur drei der Alliierten. Das heißt, die Briten, die Sowjetunion, Stalin, und die Amerikaner. Und die westlichen Alliierten haben, weil Frankreich eben mit gekämpft hat, dann Frankreich als Alliierten hinzugenommen.

Polen haben in allen Armeen uns ebenfalls befreit, sowohl auf der sowjetischen Seite in der Roten Armee, aber eben auch bei den Briten. Etwa bei der Landung in der Normandie 1944 waren die Polen die viertgrößten Truppensteller. Das heißt, ich finde, nachdem Stalin dies verhindert hat, dass die Polen da mit eine Rolle spielen sollen, ich finde, wir sollten im nächsten Jahr die Polen zu den Feierlichkeiten, wo wir die Alliierten einladen, mit einladen, indem wir wenigstens 70 Jahre später diese Dimension unserer Befreiung auch würdigen.

Die Bundesrepublik Deutschland betraute den 1919 gegründeten Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. im Jahr 1954 mit der wichtigen Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Neben den Anlagen des 1. und 2. Weltkrieges befinden sich auch die Denkmäler und Friedhöfe des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 und der Deutsch-Dänischen Kriege von 1848/51 und 1864 unter der Obhut des Volksbundes. Insgesamt werden in 45 Staaten 832 Kriegsgräberstätten mit über 2,5 Millionen Kriegstoten betreut. Mitte 2013 wurde mit Ende der Bauarbeiten der Kriegsgräberstätte Duchowschtschina im Smolensker Gebiet das letzte große Bauprojekt in Russland abgeschlossen. Ehrenamtlicher Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist seit ca. einem Jahr Markus Meckel, Gründer der sozialdemokratischen Partei in der DDR 1989, Außenminister einer frei gewählten DDR Regierung und später SPD Bundestagsabgeordneter.