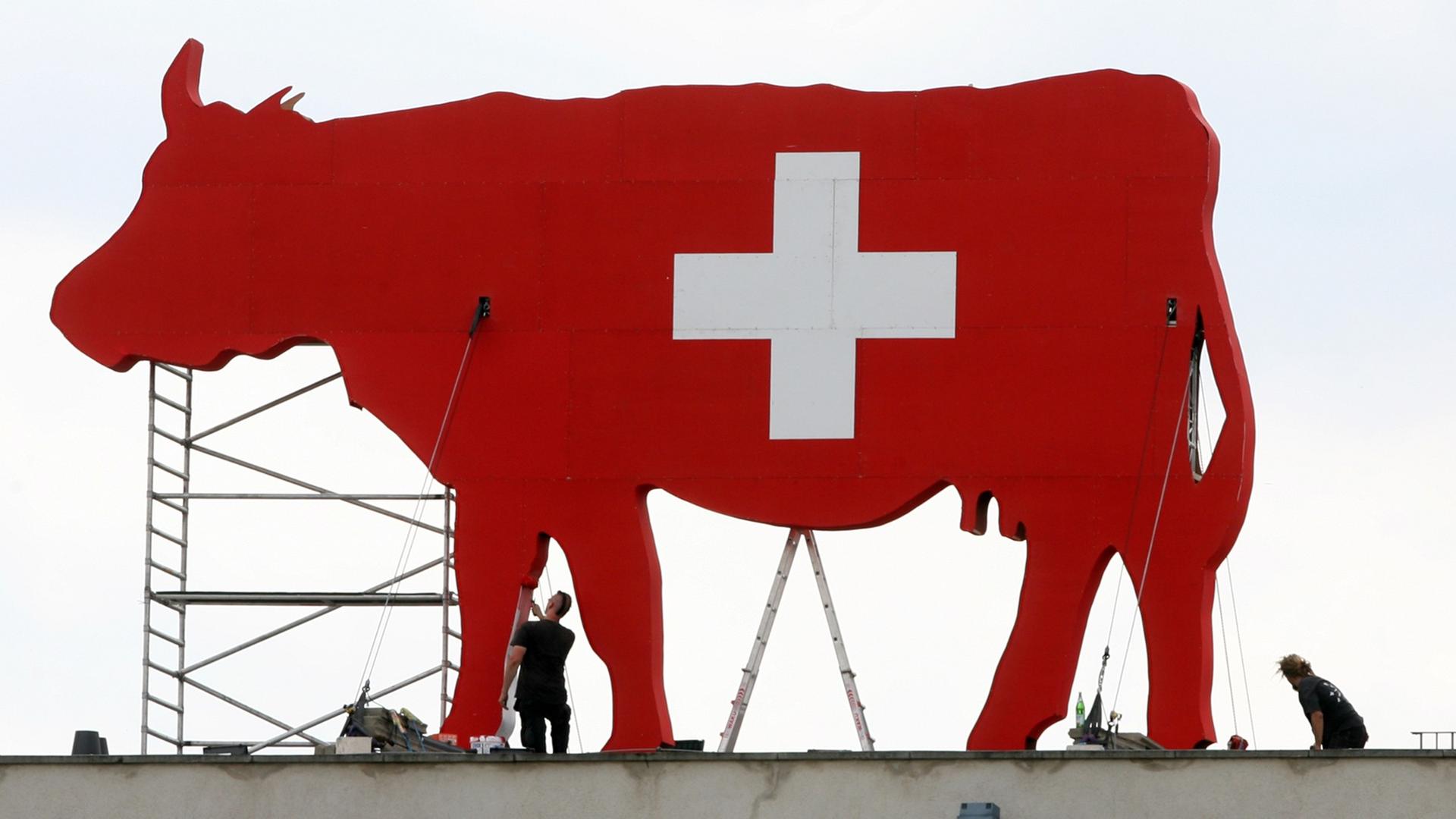

Die Ambivalenz des Schweizers im Ausland

Von Tobi Müller · 01.08.2014

Zum 1. August, dem Schweizer Nationalfeiertag, hat im Berliner Radialsystem das dreitägige Festival "Schweizgenössisch" mit dem poetischen Musikkabarett "Eidg. Moos" begonnen. Schön langsam, schräg, schweizerisch und doch auch völlig weggetreten.

Man muss als Schweizer im Ausland auf Stummschalten lernen, wenn es um die alte Heimat geht. Gerade in Deutschland, dem großen Kanton, wo man zum einen wohlwollend auf den Zwergstaat blickt (was den Schweizer erstaunt, weil er stets meint, etwas verteidigen zu müssen). Zum andern aber herzlich unwissend urteilt oder nachfragt. Der Eidgenosse beginnt trotz Flugmodus innerlich zu vibrieren, wenn es schon wieder um Banken, Sauberkeit und den lustigen Zungenschlag geht. Willst du nicht mal etwas Schweizerdeutsches sagen? Na gut: Banane.

Kompliziert wird es, wenn der Schweizer ähnliche Klischees reproduziert, über die er sich gerade noch furchtbar aufgeregt hatte. Passiert praktisch jedem Auswanderer, gerade in Deutschland. Er erzählt dann über die nach Volksfesten morgens um 6 wieder blitzblanken Straßen, enerviert sich über die Schufa, die deutsche Bankkonten durchsehen darf zwecks Abklärung des Schweizers Kreditwürdigkeit (was gibt es da abzuklären, bitte!).

Und nach dem zweiten Glas erklärt der eidg. Expat die schampar interessanten Feinheiten kleinsträumiger Dialektunterschiede. Jetzt lautet die Standardantwort auf jede kritische Frage, die Schweiz betreffend: "Kommt drauf an!"

Ein dialektisches Problem

Mit dieser Ambivalenz des Schweizers im Ausland kämpft auch das Festival "Schweizgenössisch" im Berliner Radialsystem, wo seit 2007 zum Nationalfeiertag am 1. August mal kurze, mal eine Woche dauernde Festivals mit eidgenössischem Kulturgut veranstaltet werden. Man will die Klischees überwinden, zeigt aber doch eine Menge davon, und sei es zu deren Überwindung: ein dialektisches Problem, und damit sind nicht sprachliche, also dialektale Feinheiten gemeint, sondern die - dialektische - Verbundenheit von Bejahung und Verneinung. Exemplarisch: die Kapelle eidg. Moos rund um Ruedi Häusermann. Exemplarisch auch, weil so gelungen.

Häusermann hat in den letzten 20 Jahren an einer tatsächlich sehr schweizerischen Form des Musikkabaretts gearbeitet. Eigensinnig bis bockig - die Abende sind

zartbitterböse, zu lang und zu verliebt in ihre Schrullen; und doch ist der Ton zutiefst freundlich, getragen von einer Grundbegeisterung für dialektale Eigenheiten und zuvorderst für die Musik.

zartbitterböse, zu lang und zu verliebt in ihre Schrullen; und doch ist der Ton zutiefst freundlich, getragen von einer Grundbegeisterung für dialektale Eigenheiten und zuvorderst für die Musik.

Bei der Kapelle eidg. Moos ist es die Ländlermusik, zuweilen abfällig Hudigäggeler genannt. Es sind vor allem Kompositionen von Kasi Geisser, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rund 2000 Stücklein schrieb. Häusermann an der Klarinette, Herwig Ursin am Akkordeon, Jan Ratschko an der Bassklarinette: alles Schauspieler und Performer, alles aber auch versierte Musiker.

Wir hören viel Ländler, und in den Zwischenräumen darf es absurd, komisch und kritisch sein. Oder "kritisch hinterfragt", wie es das Stück schon selbst kritisch hinterfragt. Man hat in der Schweiz viel Übung, über die Schweiz nachzudenken, es ist ein eigentlicher Befehl, wenn man an Kulturgelder kommen will. Aber das geht auch in Schleifen, ironischen Brechungen und absurden Volten.

Die Verwandlung des Alltags

Häusermann und Co. folgen der Dramaturgie des Ländlertrios, das einen Unterhaltungsabend bespielen soll, aber nicht darf. Dabei zeigen sie viel Folklore einer untergegangenen Schweiz, aktualisiert höchstens durch den Deutschen Ratschko, der mit Kassettengerät zum Schweizerdeutschkurs verdammt ist. Soweit, so Emil, nur leiser, musikalischer, feiner. Am besten ist dieses Nationaltheater en miniature aber, wenn das Ländliche plötzlich psychedelisch klingt.

Wenn aus dem Klang des Stühlerückens ein Generalbass wird, über den die Herren singen, aus dem Freizeichen eines Telefons geisterhaft die Harmonie erscheint, wenn jede Ritze ein potentieller Klangkörper wird. In diesem Momenten geht es nicht um vorgeführte oder halt doch wieder aufgeführte Klischees, sondern um die Verwandlung des Alltags. Letzteres hat Häusermann perfektioniert – geisterhaft, schwebend.

Es war also ein schöner Auftakt. Schön langsam, schräg, schweizerisch und doch auch völlig weggetreten. Zum Festival: Die Schweizer Botschaft hilft, die Kulturstiftung Pro Helvetai (eine Art Bundeskulturstiftung), und die Kantone, aus denen die immer musikalischen Produktionen stammen. Man will auch eine multikulturelle Schweiz zeigen, etwa mit der gebürtigen Kubanerin und neuen Schweizerin Yilian Canizares, einer virtuosen Geigerin und Sängerin, die mit ihrem Quartett Jazz, Afrokubanisches und klassische Strenge verbindet, spätabends nach Häusermann.

Ein ungünstiger Eindruck

Gerade wegen der vielen, stets äußerst knappen, am Ende aber doch ausländerfeindlichen Volksentscheide entsteht ein ungünstiger Eindruck, der vergessen lässt, dass die Schweiz schon lange ein Einwanderungsland ist (mit einem aktuellen Ausländeranteil von 24 Prozent). Nicht zuletzt für viele Deutsche: Heute wohnen mit gut 300.000 fast drei Mal so viele Bundesbürger in der Schweiz wie noch vor 30 Jahren.

Urban im globalen Sinn ist in der Schweiz allerdings kein Quadratzentimeter, da steckt zuviel Rhetorik im Untertitel: "Ein Schweizer Festival mitten in Berlin – zwischen Alpenidylle und weltoffener Urbanität".

Es gibt aber auch Stimmen, die das für Berlin ähnlich sehen im Zuge der Vervorstädterung ganzer Innenstadtbezirke und der Volksentscheide für gigantische Grünflächen. Berlin verschweizert, und daran sind kaum die nur knapp 5000 Eidgenossen schuld, die in der deutschen Hauptstadt leben.