Liebeserklärung an alle Introvertierten

Von André Mumot · 16.12.2016

In "Die Glasmenagerie" von Tennessee Williams ist eine Familie aneinander gefesselt in auswegloser Hassliebe. Die phänomenalen Schauspieler in Stephan Kimmigs Inszenierung am Deutschen Theater Berlin finden tief in diese Figuren hinein. Der Zuschauer kommt ihnen - und sich selbst - ganz nah.

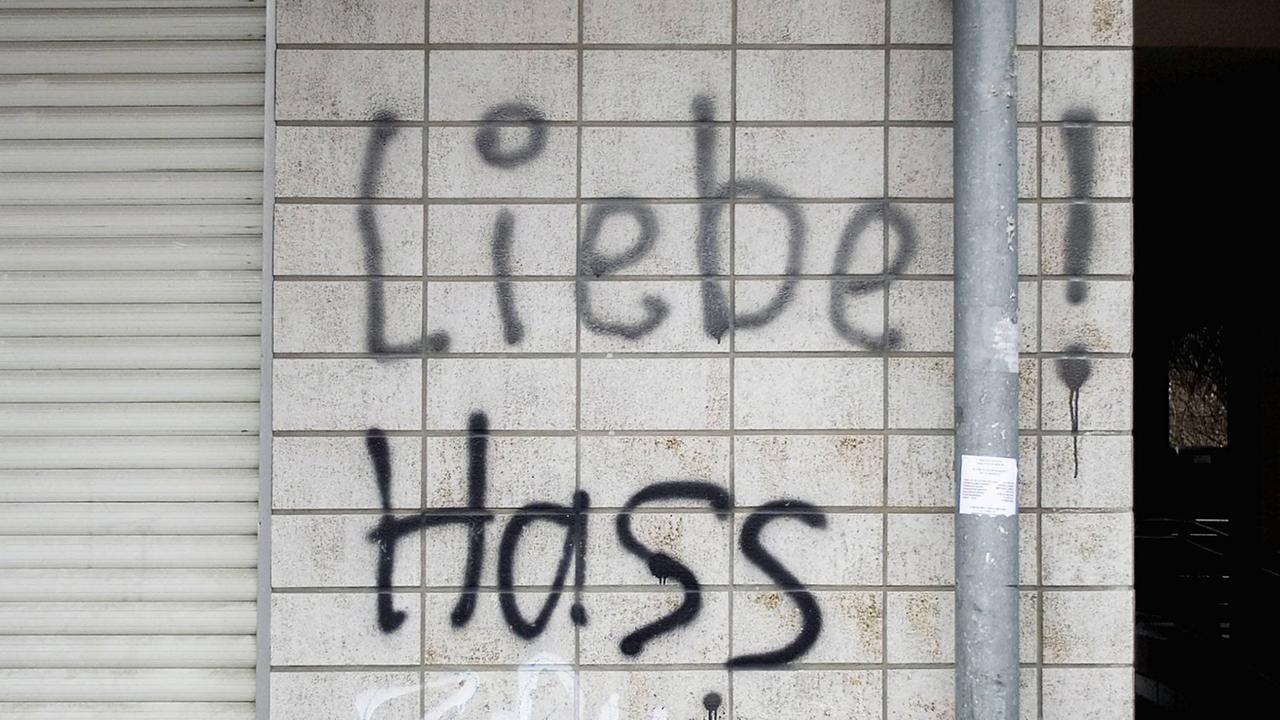

Es ist ein altmodisches Stück, eines, das uns nicht viel über die Gegenwart erzählt, das keine großen gesellschaftlichen Bezüge eröffnet, sondern sie eher verschließt. "Die Glasmenagerie", 1944 uraufgeführt, ist eine deutlich angestaubte Antiquität des psychologischen Dramas und erzählt lediglich von einer unglücklichen Familie: Mutter, Tochter, Sohn, aneinander gefesselt in auswegloser Hassliebe, das war’s. Und doch geht ein Zauber aus von diesem zarten psychologischen Kammerspiel, dem Regisseure und Darsteller regelmäßig verfallen: Menschen malen darf man hier, sie fühlen, sie als lebendige Wesen auf die Bühne bringen.

Regisseur Stephan Kimmig greift dann auch zu und gestaltet in seiner Inzenierung von "Die Glasmenagerie" am Deutschen Theater Berlin einen Abend in den kimmervollen Halbschatten einer großen und doch beengt wirkenden Wohnung, in der die gehbehinderte Tochter Laura (Linn Reuse) ihre Zeit an Nähmaschinen verbringt, Platten hört, heimlich tanzt und zwei beeindruckend große lebende Hühner versorgt. Außerdem träumt sie sich mit ihren Glasfiguren fort aus der Realität. Sie sagt nicht viel, aber in dieser Figur schlägt das Herz des Stücks, das eine auch heute noch hinreißende Liebeserklärung an alle Introvertierten ist, an Menschen, die nicht stark sind, nicht lässig, nicht sexy, die die Welt nicht erobern, sondern sich nur scheu vor ihr zurückziehen können.

Liebes- und Hassgesten

Gegen Ende bricht die Außenwelt ein in den abgezirkelten Kreis der Wingfield-Familie in Form eines Verehrers, den Holger Stockhaus so virtuos komisch anlegt, mit so viel Faxen, Grimassen, Schweiß und Gesang, dass er das feine Maß der Inszenierung ins Ungleichgewicht treibt. Dennoch: Die vier Schauspieler dieses Abends sind phänomenal in ihrem Zusammenspiel der Liebes- und der Hassgesten, der Berührungen, Abstoßungen, des völlig unverkrampften Miteinanders. Anja Schneider (als wurschtig verzweifelte, sehr junge, sehr erotisch aufgeladene Mutter) kämpft atemlos, zitternd, ungläubig um die Zukunft ihrer Familie, während Linn Reuse heimliche Tänze zu tränentreibenden Glanznummern macht, ohne je in triefiges Selbstmitleid abzusinken. Marcel Kohler schließlich macht die Frustration des Sohnes, der immer kurz vorm Aufbruch steht, zu einem vulkanischen Wut- und Liebesbeben von nie nachlassender Intensität.

Es mag kein weltbewegender Abend sein, nicht viel mehr als eine leise Übung in Intimität und Charme. Gemeinsam zeigen die vier Menschenmacher aber über immerhin zwei Stunden und 40 ungeheuer faszinierende Minuten, was im besten Fall passieren kann, wenn man sich auf konventionelles Literaturtheater mit vollem Herzen einlässt, wenn man sich nicht über die Figuren stellt, sondern tief in sie hineinfindet: Nah fühlt man sich dem Leben und diesen Gestalten, und nah fühlt man auch sich selbst.