Regie: Johannes Nichelmann

Ton: Gunda Herke

Redaktion: Martin Hartwig

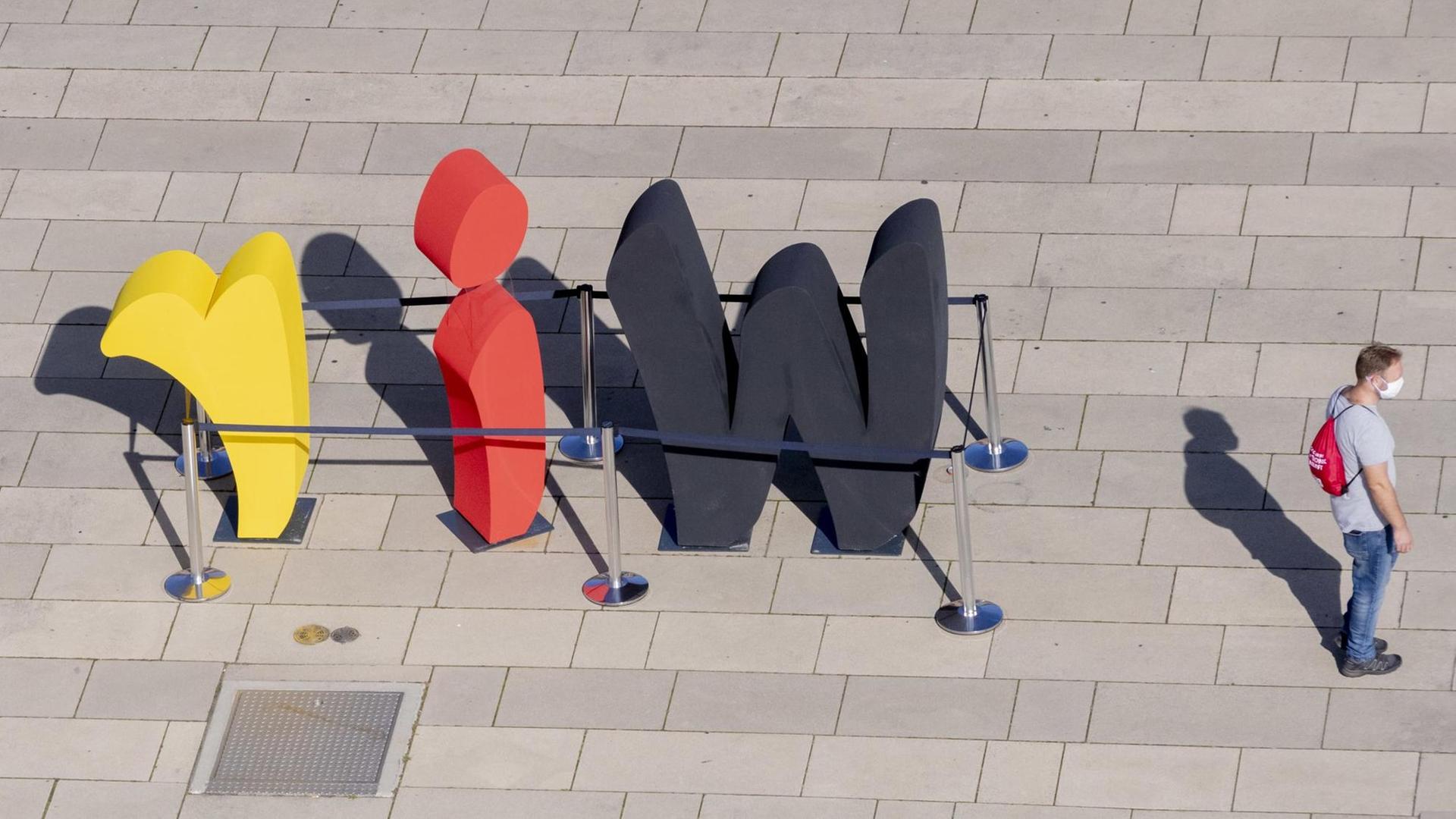

Westdeutsch als Norm, ostdeutsch als Sonderfall

29:02 Minuten

Von Johannes Nichelmann · 09.11.2020

Auch 30 Jahre nach der Wende sehen viele Ostdeutsche in ihrer Herkunft noch immer einen entscheidenden Teil ihrer Identität. Westdeutsche definieren sich hingegen kaum als solche. Aber was oder wer macht einen zum Ossi?

Sonja Vieten: "Die Scham besteht eigentlich im Grunde darin, dass ich einen Teil von Deutschland komplett ausblenden konnte, und mir ist es wirklich bis heute schleierhaft, wie man das schaffen kann."

Haben wir also noch ein gutes Stück vor uns oder ist doch schon alles gesagt, wenn es um Ost und West geht?

Jakob Augstein: "Worüber man diskutieren könnte oder müsste, ist, ob der Osten ein Recht darauf hat, dass der Westen sich für ihn interessiert."

Katrin Göring-Eckardt: "Die Debatte mit dem Aufstampfen auf den Boden und jetzt nehmt uns bitte endlich wahr und wir sind so ganz anders und kapiert das jetzt endlich mal, das hat nicht so gut funktioniert."

Was sich definitiv verändert hat, sind die Stimmen derer, die mitstreiten. Jetzt melden sich auch die Nachwendekinder zu Wort: Junge Ostdeutsche, die nicht in erster Linie über die DDR reden wollen, sondern über Ost- und Westdeutschland heute. Über das Deutschland, in dem sie aufgewachsen sind.

Josa Mania-Schlegel: "Die Generation der Leute, die jetzt 30 werden, die so alt sind wie die Wiedervereinigung, dass da ein Umdenken bei den Westdeutschen stattfindet."

Wo steht die Debatte? Wer ist noch Ossi, wer Wessi? Macht es Sinn, in diesen Kategorien zu denken? Ist Westdeutsch die Norm und Ostdeutsch der Sonderfall? Braucht es eine Art kritisches Westdeutschsein?

Jana Hensel: "Ich glaube, der Begriff Critical Westness ist interessant, der ist neu, den speisen wir ein."

Thomas Oberender: "Für mich ist eben: Empowerment Ost ist nicht Dissing West."

Haben wir also noch ein gutes Stück vor uns oder ist doch schon alles gesagt, wenn es um Ost und West geht?

Jakob Augstein: "Worüber man diskutieren könnte oder müsste, ist, ob der Osten ein Recht darauf hat, dass der Westen sich für ihn interessiert."

Katrin Göring-Eckardt: "Die Debatte mit dem Aufstampfen auf den Boden und jetzt nehmt uns bitte endlich wahr und wir sind so ganz anders und kapiert das jetzt endlich mal, das hat nicht so gut funktioniert."

Was sich definitiv verändert hat, sind die Stimmen derer, die mitstreiten. Jetzt melden sich auch die Nachwendekinder zu Wort: Junge Ostdeutsche, die nicht in erster Linie über die DDR reden wollen, sondern über Ost- und Westdeutschland heute. Über das Deutschland, in dem sie aufgewachsen sind.

Josa Mania-Schlegel: "Die Generation der Leute, die jetzt 30 werden, die so alt sind wie die Wiedervereinigung, dass da ein Umdenken bei den Westdeutschen stattfindet."

Wo steht die Debatte? Wer ist noch Ossi, wer Wessi? Macht es Sinn, in diesen Kategorien zu denken? Ist Westdeutsch die Norm und Ostdeutsch der Sonderfall? Braucht es eine Art kritisches Westdeutschsein?

Jana Hensel: "Ich glaube, der Begriff Critical Westness ist interessant, der ist neu, den speisen wir ein."

Thomas Oberender: "Für mich ist eben: Empowerment Ost ist nicht Dissing West."

Die einen servieren den Schnaps, die anderen trinken ihn

Josa Mania-Schlegel ist 1991 im bayerischen Dachau geboren und im thüringischen Weimar aufgewachsen. Inzwischen lebt er in Leipzig, arbeitet als Reporter bei der "Leipziger Volkszeitung". In seinen Texten geht es auch darum, dass die Deutsche Einheit nicht gelungen sei.

"Ich habe immer noch auch ein mulmiges Gefühl oft. Weil ich weiß, dass meine Eltern das nicht gut finden. Meine Eltern haben diesen ganzen Wendeschmerz und alles, was da nicht gelungen ist, den haben die in so eine Kiste gepackt, auf der darauf stand: Mein Sohn wird es mal besser haben. Da liegt irgendwie ganz viel Hoffnung drin, dass ich das nicht mehr sagen muss. Dass ich sage, wow, meine Eltern haben diese Wende so toll hingekriegt, dass es diese ganze Ungleichheit jetzt eigentlich gar nicht mehr gibt und ich bin in einem vereinigten Deutschland und mir steht die Welt offen. Ostdeutsche Eltern erwarten von ihren Kindern total oft, dass sie nach dem Abi irgendwie in die Ferne reisen. Auslandsjahr in Ecuador. So macht man seine Eltern glücklich als Ossi. Nicht glücklich macht man sie, wenn man sagt, na ja, es ist ja doch noch alles ein bisschen kompliziert und schwierig geblieben."

Der Journalist Josa Mania-Schlegel möchte zeigen: Strukturelle Unterschiede zwischen Ost und West bestehen noch immer, auch in seiner Generation.© Leipziger Volkszeitung

Ein Beispiel dafür, wo er in seinem Alltag die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sieht, beschreibt Josa Mania-Schlegel Anfang Juli in einem Tweet.

"Der Tweet war ja ganz nebenbei, auf der Treppe geschrieben. Da bin ich gerade zum Mittagessen runter und dachte, ich muss das noch einmal eben loswerden, weil mir das nicht mehr aus dem Kopf geht."

"Der Tweet war ja ganz nebenbei, auf der Treppe geschrieben. Da bin ich gerade zum Mittagessen runter und dachte, ich muss das noch einmal eben loswerden, weil mir das nicht mehr aus dem Kopf geht."

"In Leipzig sitzen westdeutsche Wohlstandskids in Bars und lassen sich von ostdeutschen Bafög-Bezieher:innen Biere und Schnäpse an den Tisch bringen und geben am Schluss von ihrem vorgezogenen Erbe 10% Trinkgeld und möchten dafür angelächelt werden und es macht mich sehr wütend."

Wie verhalten als "westdeutsches Wohlstandskind"?

Fast 3000 Menschen geben dem Tweet ein Herzchen. Knapp 200 Leute teilen diese spitze Alltagsbeobachtung auf ihren Profilen.

"Das lustige war, dass halt ganz, ganz viele gleichaltrige auf mich zukamen und wollten, dass ich ihnen diesen Tweet erkläre. Vor allem Westdeutsche."

Einer fragt, was er als "westdeutsches Wohlstandskind, das in Leipzig lebt" tun müsse, um solche Dinge nicht mehr auf Twitter lesen zu müssen. Wer anderes schreibt: "Ich (aus Halle) glaube nicht, dass diese Frustration über den Wohlstand oder das Verhalten ‚Westdeutscher‘ dich irgendwo hinbringt. Dann erbt man eben nichts." Was war passiert?

"Ich saß in der Kneipe und mir fiel mal wieder auf, dass es eben immer Ostdeutsche sind, die als Kellner arbeiten, und immer Westdeutsche sind, die sich Schnäpse, Biere bringen lassen und den Abend genießen. Natürlich stimmt das nicht. Es sind natürlich nicht immer Ostdeutsche und Westdeutsche. Aber es fällt mir dauernd auf, dass es so herum ist. Und ich glaube, das hat auch einen Grund, weil du als Ossi halt nicht so einfach studieren und es dir nebenher noch gut gehen lassen kannst."

"Das lustige war, dass halt ganz, ganz viele gleichaltrige auf mich zukamen und wollten, dass ich ihnen diesen Tweet erkläre. Vor allem Westdeutsche."

Einer fragt, was er als "westdeutsches Wohlstandskind, das in Leipzig lebt" tun müsse, um solche Dinge nicht mehr auf Twitter lesen zu müssen. Wer anderes schreibt: "Ich (aus Halle) glaube nicht, dass diese Frustration über den Wohlstand oder das Verhalten ‚Westdeutscher‘ dich irgendwo hinbringt. Dann erbt man eben nichts." Was war passiert?

"Ich saß in der Kneipe und mir fiel mal wieder auf, dass es eben immer Ostdeutsche sind, die als Kellner arbeiten, und immer Westdeutsche sind, die sich Schnäpse, Biere bringen lassen und den Abend genießen. Natürlich stimmt das nicht. Es sind natürlich nicht immer Ostdeutsche und Westdeutsche. Aber es fällt mir dauernd auf, dass es so herum ist. Und ich glaube, das hat auch einen Grund, weil du als Ossi halt nicht so einfach studieren und es dir nebenher noch gut gehen lassen kannst."

Der Journalist will darauf aufmerksam machen, dass strukturelle Unterschiede zwischen Ost und West noch immer bestehen - auch in seiner Generation. Nicht nur, weil es an Dax-Vorständen, Generälen oder anderen ostdeutschen Führungskräften mangelt.

"Du hast vielleicht nicht die reichen Großeltern, die dir das Studium finanzieren, und Wessis haben das ganz oft. Das ist eine Sache mit westdeutschen Altersgenossen und Altersgenossinnen, wo ich immer wieder hingekommen bin im Gespräch mit denen. Immer wieder die Feststellung. Ich krieg Bafög. Die haben da irgendeinen Fond. Da hat Opa mal was angelegt. Das ist für die so ganz selbstverständlich. Dann gibt es so einen, dem wird jetzt langsam eine Wohnung nach der anderen überschrieben, die er irgendwann mal erben soll. Das ist für den ganz selbstverständlich. Dem ist gar nicht klar, dass ich und viele, viele andere Ostdeutsche, dass die sich das überhaupt nicht vorstellen können, dass die jetzt eine Wohnung überschrieben kriegen, weil ja irgendwie der Besitz der Familie weitergetragen werden muss."

Der Wessi erbt, der Ossi nicht

Unter seinem Tweet werfen Josa Mania-Schlegel manche Leute Neid vor. Das aber ist es nicht. Er fordert keine Enteignungen und will auch nicht an den Fond des Opas seines westdeutschen Freundes. Er fordert, dass sich alle der Unterschiede bewusst werden –und ihrer Ursachen.

"Dass da ein Umdenken bei den Westdeutschen stattfindet. Dass die halt so eine Art kritische Haltung zu ihrer Herkunft einnehmen und realisieren, dass vieles, was sie haben, nicht hätten, wenn der Osten nicht so gelitten hätte, und wenn der Westdeutsche einmal realisieren würde, woher es denn kommt, nämlich nicht von seiner Familie, die seit Jahrhunderten dafür gearbeitet hat, dass er diese Eigentumswohnung jetzt besitzen kann."

Gemeint ist Eigentum im Osten, das nach dem Mauerfall zum Beispiel über die Treuhand oder auf anderen Wegen erstanden wurde. Es geht ihm aber auch darum, dass Firmen aus dem westdeutschen Mittelstand Firmen aus dem Osten geschluckt haben – nicht selten, um Konkurrenz zu verhindern oder gar Aufträge und Innovationen zu kapern. Oder darum, dass heute westdeutsche Firmen ihre Werke im Osten schließen, um neu verhandelte Tarifverträge mit höheren Löhnen im Westen einhalten zu können. Darum, dass viel von dem, was der Westen in den Osten investiert hat auch in den Westen zurückgeflossen ist.

"Von einem Osten, der sich nicht darauf verstanden hat, nach der Wende clever genug zu sein, sich ein paar Wohnungen zu schießen, Kredite aufzunehmen, Renovierungen durchzuführen. Das müsste der Westdeutsche verstehen, dass er da Glück hatte, dass jemand anderes Pech hatte. Das trifft in vielen Fällen zu. Aber das wird mir nie gespiegelt."

"Dass da ein Umdenken bei den Westdeutschen stattfindet. Dass die halt so eine Art kritische Haltung zu ihrer Herkunft einnehmen und realisieren, dass vieles, was sie haben, nicht hätten, wenn der Osten nicht so gelitten hätte, und wenn der Westdeutsche einmal realisieren würde, woher es denn kommt, nämlich nicht von seiner Familie, die seit Jahrhunderten dafür gearbeitet hat, dass er diese Eigentumswohnung jetzt besitzen kann."

Gemeint ist Eigentum im Osten, das nach dem Mauerfall zum Beispiel über die Treuhand oder auf anderen Wegen erstanden wurde. Es geht ihm aber auch darum, dass Firmen aus dem westdeutschen Mittelstand Firmen aus dem Osten geschluckt haben – nicht selten, um Konkurrenz zu verhindern oder gar Aufträge und Innovationen zu kapern. Oder darum, dass heute westdeutsche Firmen ihre Werke im Osten schließen, um neu verhandelte Tarifverträge mit höheren Löhnen im Westen einhalten zu können. Darum, dass viel von dem, was der Westen in den Osten investiert hat auch in den Westen zurückgeflossen ist.

"Von einem Osten, der sich nicht darauf verstanden hat, nach der Wende clever genug zu sein, sich ein paar Wohnungen zu schießen, Kredite aufzunehmen, Renovierungen durchzuführen. Das müsste der Westdeutsche verstehen, dass er da Glück hatte, dass jemand anderes Pech hatte. Das trifft in vielen Fällen zu. Aber das wird mir nie gespiegelt."

Keine Spaltung mehr, aber Unterschiede

Dass die Ost-West-Debatte mehr als nur ein Twitter-Phänomen ist, zeigen die jüngsten Untersuchungen der Soziologin Jana Faus.

"Was mir persönlich nicht so klar war, ist dieses Gefühl, das sowohl die Westdeutschen haben: Hey, eigentlich würde ich gerne mal ein Danke von den Ossis hören. Wir haben euch da sozusagen freigekauft und wir haben euch da finanziert. Und gleichzeitig von den Ostdeutschen: Eigentlich erwarten wir Dankbarkeit von euch Wessis. Wir haben immerhin die Friedliche Revolution herbeigeführt. Es hätte alles ganz anders sein können. Keiner sagt dem anderen Danke. Bei beiden ist so ein Gefühl entstanden: Ich bin in eine Vorleistung getreten, und keiner sagt Danke – und jetzt muss ich es ausbaden."

"Was mir persönlich nicht so klar war, ist dieses Gefühl, das sowohl die Westdeutschen haben: Hey, eigentlich würde ich gerne mal ein Danke von den Ossis hören. Wir haben euch da sozusagen freigekauft und wir haben euch da finanziert. Und gleichzeitig von den Ostdeutschen: Eigentlich erwarten wir Dankbarkeit von euch Wessis. Wir haben immerhin die Friedliche Revolution herbeigeführt. Es hätte alles ganz anders sein können. Keiner sagt dem anderen Danke. Bei beiden ist so ein Gefühl entstanden: Ich bin in eine Vorleistung getreten, und keiner sagt Danke – und jetzt muss ich es ausbaden."

Jana Faus leitet die Meinungsforschungsagentur "pollytix" in Berlin. Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hat sie 30 Jahre nach der Wiedervereinigung untersucht, ob nun wirklich "zusammenwächst, was zusammengehört".

Von der ehemaligen innerdeutschen Grenze ist nur an wenigen Orten noch etwas zu sehen.© dpa / Frank Rumpenhorst

"Es ist definitiv keine zentrale Spaltungslinie mehr. Das war es sicherlich eine Weile, aber das ist es nicht. Nichtsdestotrotz sind natürlich jetzt ganz objektiv die Unterschiede zwischen Ost und West noch vorhanden. Das nimmt auch tatsächlich jeder wahr, die Ostdeutschen natürlich noch einmal stärker als die Westdeutschen. Aber selbstverständlich gibt es Rentenunterschiede, Lohnunterschiede, Unterschiede in der Infrastruktur und so weiter und so fort. Von daher gibt es schon etwas, das uns trennt. Was ich aber wichtiger finde: Es ist jetzt 30 Jahre her. Es sind eigentlich fast zwei Generationen, wenn man sozusagen überlegt. Nichtsdestotrotz bleibt in den Köpfen ein Unterschied da."

Ihrer Studie zufolge sagen 32 Prozent der Ostdeutschen, dass es keinen Unterschied mehr mache, ob man nun aus dem Osten oder dem Westen stamme. Dieser Meinung sind auch 54 Prozent der Befragten mit Migrationshintergrund und 55 Prozent der Westdeutschen.

Ihrer Studie zufolge sagen 32 Prozent der Ostdeutschen, dass es keinen Unterschied mehr mache, ob man nun aus dem Osten oder dem Westen stamme. Dieser Meinung sind auch 54 Prozent der Befragten mit Migrationshintergrund und 55 Prozent der Westdeutschen.

"Ich hatte ein Gespräch mit einem Westdeutschen, der sagte: Mir ist es total egal, Westdeutsch, Ostdeutsch, das macht keinen Unterschied. Nein, ich sehe gar keine Unterschiede. Ich habe sogar einen ostdeutschen Freund und ich schäme mich nicht dafür. Also es bleiben sozusagen immer diese Erzählungen, die natürlich auch an die nächste Generation weitergeben werden. Von daher zu sagen, es macht keinen Unterschied, nein, es macht natürlich noch einen Unterschied. Aber es ist keine Polarisierungsschnittlinie mehr."

Die eigene Herkunft verschweigen

Scham spielt auch für viele Ostdeutsche immer wieder eine Rolle. Die Fraktionschefin der Grünen im Deutschen Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, stammt aus Thüringen. Als am 9. November 1989 die Mauer fiel, war sie 23 Jahre alt. Ihre Herkunft wollte sie lange nicht zum Thema machen.

"Schon bewusst nicht gesagt. Ich wollte jetzt nicht so tun, als ob ich vielleicht aus Hannover komme oder so. Aber ich habe nicht immer darüber geredet, dass ich Ostdeutsche bin."

Ein typisches Anpassungsverhalten.

"Das ist immer so ein bisschen wie Sibirien. Also ganz, ganz weit weg und ganz anders und da schwingt immer wieder, immer noch mit, meistens. Sie sind ja gar nicht so wie die Ossis. Oder: Ist ja komisch, dass Sie so normal sind. Und manchmal Interesse. Aber das mit dem Interesse, das muss man schon sehen wollen und das ist doch schon eher selten."

"Schon bewusst nicht gesagt. Ich wollte jetzt nicht so tun, als ob ich vielleicht aus Hannover komme oder so. Aber ich habe nicht immer darüber geredet, dass ich Ostdeutsche bin."

Ein typisches Anpassungsverhalten.

"Das ist immer so ein bisschen wie Sibirien. Also ganz, ganz weit weg und ganz anders und da schwingt immer wieder, immer noch mit, meistens. Sie sind ja gar nicht so wie die Ossis. Oder: Ist ja komisch, dass Sie so normal sind. Und manchmal Interesse. Aber das mit dem Interesse, das muss man schon sehen wollen und das ist doch schon eher selten."

Thomas Oberender ist fast auf den Tag genauso alt wie Katrin Göring-Eckardt und auch in Thüringen geboren. Der Intendant der Berliner Festspiele hat sich mit seinem Buch "Empowerment Ost - Wie wir zusammenwachsen" erst vor Kurzem auf die Suche nach seiner ostdeutschen Identität gemacht.

Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt hat ihre ostdeutsche Herkunft oft bewusst nicht thematisiert.© dpa / Britta Pedersen

"Hingegen ich ganz lange Zeit behauptet habe, das spielt überhaupt keine Rolle, spielt es eben in meinem Leben im Moment doch eine größere Rolle, als ich je vermutet hätte – und deswegen bin ich ostdeutsch, ohne darauf beschränkt zu bleiben."

Auslöser für seine Suche gab es viele. Es sei ein Unrechtsbewusstsein, das ihn antreibt.

"Zum Beispiel eine Einladung ins Kanzleramt, weil die Staatsministerin für Medien und Kultur mit uns gemeinsam feiern wollte, dass es eine Frauenquote von 20 Prozent im Bundestag gibt, und dann dachte ich, unter den Frauen waren 100 Prozent berufstätig. Wie kann man denn eigentlich das jetzt feiern, ohne das jetzt auszusprechen, ja, dass das ja auch Teil unserer gemeinsamen Geschichte ist, und wir uns freuen, dass sich das wieder besser entwickelt, aber so, als hätte es das nicht gegeben, fand ich kränkend. Obwohl ich da ja natürlich überhaupt keine Aktie dran habe. Und so kommt ein Moment zum anderen, wo man nachdenklich wird und denkt, irgendwie fängt eine Bewegung an, dass man sich seinen eigenen Platz wieder zurückerschaffen möchte. Das heißt, die eigene Geschichte und andersartige Erfahrungen präsent halten will."

Auslöser für seine Suche gab es viele. Es sei ein Unrechtsbewusstsein, das ihn antreibt.

"Zum Beispiel eine Einladung ins Kanzleramt, weil die Staatsministerin für Medien und Kultur mit uns gemeinsam feiern wollte, dass es eine Frauenquote von 20 Prozent im Bundestag gibt, und dann dachte ich, unter den Frauen waren 100 Prozent berufstätig. Wie kann man denn eigentlich das jetzt feiern, ohne das jetzt auszusprechen, ja, dass das ja auch Teil unserer gemeinsamen Geschichte ist, und wir uns freuen, dass sich das wieder besser entwickelt, aber so, als hätte es das nicht gegeben, fand ich kränkend. Obwohl ich da ja natürlich überhaupt keine Aktie dran habe. Und so kommt ein Moment zum anderen, wo man nachdenklich wird und denkt, irgendwie fängt eine Bewegung an, dass man sich seinen eigenen Platz wieder zurückerschaffen möchte. Das heißt, die eigene Geschichte und andersartige Erfahrungen präsent halten will."

Die westdeutsche Perspektive gilt als Norm

Die Bertelsmann Studie zum Stand der Deutschen Einheit bestätigt, dass immer noch viele Ostdeutsche das Gefühl haben, dass ihnen das westdeutsche System "übergestülpt" worden wäre. Ostdeutsche Perspektiven spielten, so die Befragten, gesellschaftlich keine Rolle.

In der Soziologie wird dabei vom "Othering" gesprochen, der "Veranderung". Als Norm gelte demnach die westdeutsche Perspektive. Kurz gesagt: Wenn in Ostdeutschland ein Problem auftritt, dann ist es ein ostdeutsches Problem. Wenn in Westdeutschland ein Problem auftritt, dann ist es ein gesamtdeutsches Problem.

Eine Reaktion auf dieses Phänomen ist eine Identitätsbildung der separierten Gruppe. In diesem Fall also der Ostdeutschen.

In der Soziologie wird dabei vom "Othering" gesprochen, der "Veranderung". Als Norm gelte demnach die westdeutsche Perspektive. Kurz gesagt: Wenn in Ostdeutschland ein Problem auftritt, dann ist es ein ostdeutsches Problem. Wenn in Westdeutschland ein Problem auftritt, dann ist es ein gesamtdeutsches Problem.

Eine Reaktion auf dieses Phänomen ist eine Identitätsbildung der separierten Gruppe. In diesem Fall also der Ostdeutschen.

Jana Faus: "Wir haben gefragt, ganz offen im Grunde, was macht dich als Menschen aus? Wir sind da ja qualitativ reingegangen und haben die Leute quasi von sich erzählen lassen. Was sehr, sehr auffällig war: Die Ostdeutschen haben immer diese ostdeutsche Identität noch drin. Die meisten sagen irgendwie, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich arbeite, ich bin Rechtsanwältin, all diese persönlichen Sachen, und dann sagen sie irgendwann, ich bin verbunden mit meiner Heimat Berlin, Schwaben, Brandenburg, was auch immer – und bei den Ostdeutschen kommt dann dazu: Und ich bin ostdeutsch. Bei den Westdeutschen fehlt diese eine Ebene. Die sagen gleich, ich bin Deutscher. Diese zusätzliche Beschreibungsebene, die finden wir bei Ostdeutschen, deren Identität permanent infrage gestellt wird."

Was soll dieses Ostdeutsche sein? Was verbindet Menschen von der Ostseeküste mit Menschen aus dem Erzgebirge? Vielleicht, dass sie durch die Veränderung zum Ostdeutschen gemacht werden. Jana Faus hörte in ihren Interviews oft Sätze wie diesen:

"Uns hält eine gemeinsame geschichtliche Erfahrung zusammen, die ich aber nicht benennen kann."

Was soll dieses Ostdeutsche sein? Was verbindet Menschen von der Ostseeküste mit Menschen aus dem Erzgebirge? Vielleicht, dass sie durch die Veränderung zum Ostdeutschen gemacht werden. Jana Faus hörte in ihren Interviews oft Sätze wie diesen:

"Uns hält eine gemeinsame geschichtliche Erfahrung zusammen, die ich aber nicht benennen kann."

Auch, dass die Befragten Dinge aus der DDR wie Kinderbetreuung, Polikliniken oder einfach den Geschmack von Lebensmitteln aus ihrer Kindheit auf der Zunge vermissen: nicht aus Ostalgie, sondern weil das Teil ihrer Biografie ist.

Neugier auf die andere Perspektive

"Das ist natürlich für uns Westdeutsche, wir haben diese Erfahrung nicht."

Gibt es dafür aber ein Bewusstsein? Sonja Vieten lebt in der Nähe von Düsseldorf. Hier ist sie geboren und aufgewachsen. Sie leitet die Volkshochschule der Stadt Geldern, nah an der Grenze zu den Niederlanden. Dass es einen deutschen Bruderstaat gibt, bekam sie als Heranwachsende nur mit, weil ihr Großvater regelmäßig Westpakete zu Verwandten in den Osten schickte.

"Ich habe eigentlich die DDR nie wirklich wahrgenommen als den anderen deutschen Staat, habe auch in der Schule nichts darüber gelernt. Das war völliges Niemandsland."

1989 saß sie als Jugendliche mit ihrer Familie vor dem Fernseher. Die Bilder aus Berlin haben sie berührt, die Talkshows in den Wochen danach interessiert. Doch genau genommen hat der Fall der Mauer mit all seinen Folgen so gut wie nichts in ihrem Leben verändert. Der Osten wurde mit der Zeit wieder so egal wie vor dem Mauerfall, bis zu einer Zufallsbegegnung.

"Der sich eben relativ schnell als Ostdeutscher auch outete, und dann entspann sich eine Diskussion über, ja, was ist das: Ostdeutsche, wo komme ich her, was ist meine Identität, der war Jahrgang 1970 oder 1971, ein bisschen älter als ich, und der Vater wurde mir vorgestellt, von ihm auch in den ersten drei Sätzen, als NVA-Offizier, der bei der Marine war, und das hätte eben das familiäre Leben sehr geprägt und würde diesen Menschen, den ich da getroffen habe, eben noch sehr intensiv beschäftigen und auch Fragen von Autorität, Hierarchie immer wieder für ihn aufwerfen."

Die beiden beginnen eine Brieffreundschaft.

"Um uns sozusagen dieses Ost-West mal anzugucken, was habe ich erlebt, wie habe ich es erlebt, was war für mich wichtig, was war für ihn wichtig – und so bin ich eigentlich erst zu diesem Thema gekommen. Und die Scham besteht eigentlich im Grunde darin, dass ich einen Teil von Deutschland komplett ausblenden konnte und mir ist es wirklich bis heute schleierhaft, wie man das schaffen kann, dass man sozusagen den anderen Teil des eigenen Landes überhaupt nicht in den Blick nimmt."

Vergleich mit anderen marginalisierten Gruppen

Gibt es dafür aber ein Bewusstsein? Sonja Vieten lebt in der Nähe von Düsseldorf. Hier ist sie geboren und aufgewachsen. Sie leitet die Volkshochschule der Stadt Geldern, nah an der Grenze zu den Niederlanden. Dass es einen deutschen Bruderstaat gibt, bekam sie als Heranwachsende nur mit, weil ihr Großvater regelmäßig Westpakete zu Verwandten in den Osten schickte.

"Ich habe eigentlich die DDR nie wirklich wahrgenommen als den anderen deutschen Staat, habe auch in der Schule nichts darüber gelernt. Das war völliges Niemandsland."

1989 saß sie als Jugendliche mit ihrer Familie vor dem Fernseher. Die Bilder aus Berlin haben sie berührt, die Talkshows in den Wochen danach interessiert. Doch genau genommen hat der Fall der Mauer mit all seinen Folgen so gut wie nichts in ihrem Leben verändert. Der Osten wurde mit der Zeit wieder so egal wie vor dem Mauerfall, bis zu einer Zufallsbegegnung.

"Der sich eben relativ schnell als Ostdeutscher auch outete, und dann entspann sich eine Diskussion über, ja, was ist das: Ostdeutsche, wo komme ich her, was ist meine Identität, der war Jahrgang 1970 oder 1971, ein bisschen älter als ich, und der Vater wurde mir vorgestellt, von ihm auch in den ersten drei Sätzen, als NVA-Offizier, der bei der Marine war, und das hätte eben das familiäre Leben sehr geprägt und würde diesen Menschen, den ich da getroffen habe, eben noch sehr intensiv beschäftigen und auch Fragen von Autorität, Hierarchie immer wieder für ihn aufwerfen."

Die beiden beginnen eine Brieffreundschaft.

"Um uns sozusagen dieses Ost-West mal anzugucken, was habe ich erlebt, wie habe ich es erlebt, was war für mich wichtig, was war für ihn wichtig – und so bin ich eigentlich erst zu diesem Thema gekommen. Und die Scham besteht eigentlich im Grunde darin, dass ich einen Teil von Deutschland komplett ausblenden konnte und mir ist es wirklich bis heute schleierhaft, wie man das schaffen kann, dass man sozusagen den anderen Teil des eigenen Landes überhaupt nicht in den Blick nimmt."

Vergleich mit anderen marginalisierten Gruppen

Sonja Vieten beschäftigt sich seitdem intensiv mit dem Osten, bereist ihn, versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Für sie steht die ernsthafte und faire Auseinandersetzung zwischen Ost und West noch aus.

"Die westdeutsche Perspektive ist die Norm und wird über alles drüber gestülpt."

Die westdeutsche Norm, der ostdeutsche Sonderfall. Die "Zeit"-Journalistin und Autorin des Nachwendeklassikers "Zonenkinder" Jana Hensel:

"Ich glaube der Begriff Critical Westness, der ist interessant, der ist neu, den speisen wir ein. Der kommt auch ein bisschen aus diesen Post Colonial Studies, aus denen wir, glaube ich, auch immer stärker Anleihen nehmen. Der Begriff ist interessant, weil wir das, glaube ich, schon sehr lange tun, ohne dass wir einen Begriff dafür hatten. Also, Zonenkinder, das ist 20 Jahre her. Das beschreibt Anpassungsverhalten, Assimilationsprozesse. Und natürlich damit auch auf eine Art eine Critical Westness, ohne das gleichzeitig aussprechen zu können."

"Die westdeutsche Perspektive ist die Norm und wird über alles drüber gestülpt."

Die westdeutsche Norm, der ostdeutsche Sonderfall. Die "Zeit"-Journalistin und Autorin des Nachwendeklassikers "Zonenkinder" Jana Hensel:

"Ich glaube der Begriff Critical Westness, der ist interessant, der ist neu, den speisen wir ein. Der kommt auch ein bisschen aus diesen Post Colonial Studies, aus denen wir, glaube ich, auch immer stärker Anleihen nehmen. Der Begriff ist interessant, weil wir das, glaube ich, schon sehr lange tun, ohne dass wir einen Begriff dafür hatten. Also, Zonenkinder, das ist 20 Jahre her. Das beschreibt Anpassungsverhalten, Assimilationsprozesse. Und natürlich damit auch auf eine Art eine Critical Westness, ohne das gleichzeitig aussprechen zu können."

Jana Hensel plädiert dafür, sich bei dem Diskurs Anleihen an den Debatten anderer marginalisierter Gruppen zu nehmen. Darüber diskutiert sie auch in ihrem neuen Gesprächsband "Die Gesellschaft der Anderen" gemeinsam mit der Soziologin Naika Foroutan. Die Professorin der Berliner Humboldt-Universität legte vor knapp zwei Jahren eine Studie vor, in der sie die Erfahrungen von Ostdeutschen mit denen von Menschen mit Migrationshintergrund abglich. Das Ergebnis: Es gibt Gemeinsamkeiten.

Staatstragende Malunterlage: Sobald die deutsche Einheit besiegelt wurde, hatte die DDR-Staatsflagge ausgedient.© dpa / Ralf Hirschberger

Jana Hensel: "Bis eben noch war es ein isolierter Diskurs. Der Einigungsdiskurs ist ein Prozess, der sich mit nichts vergleichen lässt. Den machen eben die Ostdeutschen nur für sich. Wir fangen langsam an, auch diesen ostdeutschen Diskurs theoretisch zu festigen, zu unterbauen und da ist Critical Westness in jedem Fall ein Begriff, der in jedem Fall wichtig ist, und mit dem wir in Zukunft stärker arbeiten sollten."

Doch der direkte Vergleich zwischen den Erfahrungen von Ostdeutschen und von Menschen mit Migrationshintergrund muss äußerst sensibel behandelt werden. Der Journalist Josa Mania-Schlegel:

"Man darf in der ostdeutschen Debatte nicht den Fehler machen und immer wieder parallelen ziehen zu anderen marginalisierten Debatten. Man darf auch nicht die Wörter klauen von Leuten, die schon viel länger gegen schlimmere Sachen kämpfen, nämlich rassistische Mikroaggression, und die ein Ossi einfach nicht erlebt. Das kann man nicht sagen."

Jana Hensel: "Natürlich sollten wir aus ostdeutscher Perspektive Begriffe und Theoreme aus den Post Colonial Studies nur zur Anleihe nehmen. Ich glaube nicht, dass der Wiedervereinigungsprozess, es ist kein traditioneller Kolonialisierungsprozess. Aber interessant ist, wenn man diese Schriften liest, ich habe das gemacht, ich war höchst erstaunt: Ohne dass ich darin thematisiert wurde. hatte ich das Gefühl darin vorzukommen. Und ich glaube, in dieser Komplexität und Ambivalenz sollten wir damit arbeiten. Ostdeutsche haben keine Kolonialisierung erlebt, Ostdeutsche erfahren keinen Rassismus. Das muss man immer wieder klar sagen, und damit müssen wir uns auch klar von anderen marginalisierten Gruppen abgrenzen. Aber Diskriminierung, Marginalisierung, Überschreibungstendenzen, Peripherisierung ist auf jeden Fall etwas, was in den ostdeutschen Erfahrungskatalog hineingehört."

Doch der direkte Vergleich zwischen den Erfahrungen von Ostdeutschen und von Menschen mit Migrationshintergrund muss äußerst sensibel behandelt werden. Der Journalist Josa Mania-Schlegel:

"Man darf in der ostdeutschen Debatte nicht den Fehler machen und immer wieder parallelen ziehen zu anderen marginalisierten Debatten. Man darf auch nicht die Wörter klauen von Leuten, die schon viel länger gegen schlimmere Sachen kämpfen, nämlich rassistische Mikroaggression, und die ein Ossi einfach nicht erlebt. Das kann man nicht sagen."

Jana Hensel: "Natürlich sollten wir aus ostdeutscher Perspektive Begriffe und Theoreme aus den Post Colonial Studies nur zur Anleihe nehmen. Ich glaube nicht, dass der Wiedervereinigungsprozess, es ist kein traditioneller Kolonialisierungsprozess. Aber interessant ist, wenn man diese Schriften liest, ich habe das gemacht, ich war höchst erstaunt: Ohne dass ich darin thematisiert wurde. hatte ich das Gefühl darin vorzukommen. Und ich glaube, in dieser Komplexität und Ambivalenz sollten wir damit arbeiten. Ostdeutsche haben keine Kolonialisierung erlebt, Ostdeutsche erfahren keinen Rassismus. Das muss man immer wieder klar sagen, und damit müssen wir uns auch klar von anderen marginalisierten Gruppen abgrenzen. Aber Diskriminierung, Marginalisierung, Überschreibungstendenzen, Peripherisierung ist auf jeden Fall etwas, was in den ostdeutschen Erfahrungskatalog hineingehört."

Wenig Interesse an der Debatte über Ost und West

Wie aber lassen sich diese komplexen Zusammenhänge so in den Diskurs einbringen, dass sie Gehör finden? Der Intendant der Berliner Festspiele, Thomas Oberender:

"Für mich ist eben: Empowerment Ost ist nicht Dissing West. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum: Wie kann ich Leuten, die traumatisiert sind, die im Schatten stehen, wie kann ich da Licht und Wärme hinbringen und wie kann ich das für uns alle tun?"

Jana Faus: "Viele sehen schon, okay, wir haben das Problem, ich werde abgewertet, aber ich habe überhaupt keine Lösungsstrategie dafür."

Jakob Augstein: "Wenn ich mich vergleiche mit Ostdeutschen, habe ich wenigstens eine klare Identität, als Westdeutscher nämlich."

"Für mich ist eben: Empowerment Ost ist nicht Dissing West. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum: Wie kann ich Leuten, die traumatisiert sind, die im Schatten stehen, wie kann ich da Licht und Wärme hinbringen und wie kann ich das für uns alle tun?"

Jana Faus: "Viele sehen schon, okay, wir haben das Problem, ich werde abgewertet, aber ich habe überhaupt keine Lösungsstrategie dafür."

Jakob Augstein: "Wenn ich mich vergleiche mit Ostdeutschen, habe ich wenigstens eine klare Identität, als Westdeutscher nämlich."

Melanie Stein: "Es gibt eine westdeutsche Norm. Ich weiß nicht, ob man das als Problem bezeichnen sollte."

Katrin Göring-Eckardt: "Ich plädiere sehr dafür, Geschichten zu erzählen: getrennte Geschichten, gemeinsame Geschichten."

Katrin Göring-Eckardt: "Ich plädiere sehr dafür, Geschichten zu erzählen: getrennte Geschichten, gemeinsame Geschichten."

Hört eigentlich noch jemand zu? In der Ost-West-Debatte?

"Warum soll ich mich für den Osten interessieren?"

Jakob Augstein, Publizist, Herausgeber der Wochenzeitung "Freitag" und Mit-Eigentümer des "Spiegel".

"Warum soll ich mich für den Osten interessieren?"

Jakob Augstein, Publizist, Herausgeber der Wochenzeitung "Freitag" und Mit-Eigentümer des "Spiegel".

"Stell Dir mal vor, ich wohne irgendwie so in Freiburg, das ist wirklich weit weg vom Osten. Da interessiere ich mich vielleicht für Basel. Was habe ich zu schaffen mit Dresden, wenn ich in Freiburg wohne, könnte man ja sagen. Das würde ich sehr, sehr gut verstehen, weil ich nicht so ein großer Nationalist bin. Ich glaube, nicht nur weil wir Deutsche sind, müssen wir uns füreinander interessieren. Das wäre eine Haltung, eine Antwort. Die andere Antwort wäre, dass man sagen kann, na ja gut, aber ehrlich gesagt gibt es diese deutsche Nation, es gibt dieses deutsche Volk, es gibt diese deutsche Kultur. Die gehören auch dazu, genauso wie wir. Wer ist eigentlich dieses Die, wer ist dieses Wir? Natürlich habe ich als Deutscher auch die Pflicht, mich zu interessieren und mich zu beschäftigen. Ob es aber eine Pflicht ist oder eine Lust, das muss dann jede für sich selber entscheiden."

Jana Hensel: "Niemand muss sich für den Osten interessieren. Aber ich denke, niemand sollte es den Leuten absprechen, die das tun. Ich bin ja in diesem Diskurs, komme mir manchmal wie so eine Großmutter vor. Aber ich habe ja tatsächlich sehr viele Jahre damit zugebracht, permanent mich dagegen wehren zu müssen, gegen den Vorwurf, mich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht mehr von Interesse sind. Ja, warum reden Sie denn noch darüber? – Das musste ich mir schon vor 20 Jahren anhören, diese Frage. Und jetzt wird die quasi immer noch so gestellt. Und das ist Critical Westness. In a nutshell. Wir müssen uns mit den immer gleichen Fragen aus westdeutscher Perspektive letztlich beschäftigen. Ich habe lange Zeit gedacht, es reicht quasi ostdeutsche Realität, ostdeutsche Gegenwart zu beschreiben. Aber nein, eine ostdeutsche Perspektive einzunehmen, bedeutet sich kritisch mit einer westdeutschen dominanzkulturellen Perspektive auseinanderzusetzen. Ich kann nicht einfach nur Interviews geben, ohne zu thematisieren, dass die Fragen, die mir in den Interviews gestellt werden, mir schon seit 20 Jahren gestellt werden. Das ist sozusagen Critical Westness und gehört heute dazu, wenn man sich in diesem ostdeutschen Diskurs positionieren will."

"Keine Sau weiß irgendwas über die Geschichte der DDR, weil das auch niemanden interessiert", kritisiert der Journalist Jakob Augstein. © dpa / Sebastian Kahnert

Ein neuer Wind in der Auseinandersetzung

Wann werdet ihr endlich so wie wir? Wann versteht ihr, dass es bei uns anders läuft? Nur zwei der Fragen, die lange Zeit in Richtung Osten gerufen worden sind. Jakob Augstein findet, dass wir verstehen müssen, dass es mindestens zwei verschiedene Kulturräume gibt. Westdeutsche, findet Jakob Augstein, seien jetzt an der Reihe, die ostdeutsche Kultur zu entdecken.

"Übrigens auch ostdeutsche Geschichte. Ich meine, keine Sau weiß irgendwas über die Geschichte der DDR, weil das auch niemanden interessiert. Dass die DDR zum Beispiel eine eigene Außenpolitik hatte, das weiß im Westen niemand! Und ich finde, das sollte in der Schule gelehrt werden. Das finde ich schon, weil das interessant ist. Es ist einfach interessant, dass die DDR gegenüber Chile und der faschistischen Revolution dort eine ganz andere Haltung hatte als die westdeutsche Außenpolitik, der das einfach scheißegal war. So und der DDR war es halt nicht scheißegal. Das wäre doch mal ein Punkt, da könnte man doch mal was draus machen, auch im Geschichtsunterricht, dass man sagt, und zwar ohne Anführungszeichen: Es war tatsächlich nicht alles schlecht in der DDR. Fände ich super interessant, so. Das würde ich schon machen."

Im Herbst 2020, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, ist aber auch ein neuer Wind in der Auseinandersetzung spürbar. Auf einmal wird anders über die Anderen gesprochen.

Nachdem schon 2018 der Kinofilm "Gundermann" großen Erfolg hatte, zeigt Netflix die Doku-Serie "Rohwedder", das Drama um die Ermordung des Treuhandchefs Detlev Karsten Rohwedder im April 1991, und erzählt – wie nebenbei – das ostdeutsche Drama. Ein gelungenes Beispiel, findet Josa Mania-Schlegel.

"Ja, man muss natürlich diese Geschichte noch einmal auf eine andere Weise erzählen, nicht so romantisiert, sondern hart. Beim Rohwedder sieht man ja wirklich die ostdeutschen Arbeiterinnen und Arbeiter verzweifelt aus ihren Fabriken rausgehen und dann ein paar Tage später sehen sie, wie die Fabrik gesprengt wird, und die können das alles nicht glauben. Also solche Bilder mal zu zeigen, fand ich schon toll, ja."

Und auch an anderer Stelle gibt es Bewegung.

Jana Hensel: "Ich war im Nachhinein über die Art und Weise, wie wir den 3. Oktober begangen haben in diesem Jahr, ziemlich glücklich."

Noch vor wenigen Jahren wollte Jana Hensel den Feiertag abschaffen, nicht zuletzt, weil bei einem Konzert am Brandenburger Tor zum Tag der Deutschen Einheit vergessen worden war, auch ostdeutsche Musikerinnen und Musiker einzuladen.

"Und ich habe dann das Programm genommen und gesagt, das kann nicht wahr sein. In diesem Jahr war das anders. Wir haben zum ersten Mal, glaube ich, eher verunsichert, eher kritisch, eher nachdenklich diese 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Es gab Erstaunliches: Ralph Brinkhaus, der Fraktionschef der CDU, hat sich entschuldigt dafür, wie die Westdeutschen mit den Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung umgegangen sind. Ich fand das überraschend und das hat mich gefreut und ich habe gedacht, irre, in den letzten Jahren ist doch etwas passiert."

"Übrigens auch ostdeutsche Geschichte. Ich meine, keine Sau weiß irgendwas über die Geschichte der DDR, weil das auch niemanden interessiert. Dass die DDR zum Beispiel eine eigene Außenpolitik hatte, das weiß im Westen niemand! Und ich finde, das sollte in der Schule gelehrt werden. Das finde ich schon, weil das interessant ist. Es ist einfach interessant, dass die DDR gegenüber Chile und der faschistischen Revolution dort eine ganz andere Haltung hatte als die westdeutsche Außenpolitik, der das einfach scheißegal war. So und der DDR war es halt nicht scheißegal. Das wäre doch mal ein Punkt, da könnte man doch mal was draus machen, auch im Geschichtsunterricht, dass man sagt, und zwar ohne Anführungszeichen: Es war tatsächlich nicht alles schlecht in der DDR. Fände ich super interessant, so. Das würde ich schon machen."

Im Herbst 2020, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, ist aber auch ein neuer Wind in der Auseinandersetzung spürbar. Auf einmal wird anders über die Anderen gesprochen.

Nachdem schon 2018 der Kinofilm "Gundermann" großen Erfolg hatte, zeigt Netflix die Doku-Serie "Rohwedder", das Drama um die Ermordung des Treuhandchefs Detlev Karsten Rohwedder im April 1991, und erzählt – wie nebenbei – das ostdeutsche Drama. Ein gelungenes Beispiel, findet Josa Mania-Schlegel.

"Ja, man muss natürlich diese Geschichte noch einmal auf eine andere Weise erzählen, nicht so romantisiert, sondern hart. Beim Rohwedder sieht man ja wirklich die ostdeutschen Arbeiterinnen und Arbeiter verzweifelt aus ihren Fabriken rausgehen und dann ein paar Tage später sehen sie, wie die Fabrik gesprengt wird, und die können das alles nicht glauben. Also solche Bilder mal zu zeigen, fand ich schon toll, ja."

Und auch an anderer Stelle gibt es Bewegung.

Jana Hensel: "Ich war im Nachhinein über die Art und Weise, wie wir den 3. Oktober begangen haben in diesem Jahr, ziemlich glücklich."

Noch vor wenigen Jahren wollte Jana Hensel den Feiertag abschaffen, nicht zuletzt, weil bei einem Konzert am Brandenburger Tor zum Tag der Deutschen Einheit vergessen worden war, auch ostdeutsche Musikerinnen und Musiker einzuladen.

"Und ich habe dann das Programm genommen und gesagt, das kann nicht wahr sein. In diesem Jahr war das anders. Wir haben zum ersten Mal, glaube ich, eher verunsichert, eher kritisch, eher nachdenklich diese 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Es gab Erstaunliches: Ralph Brinkhaus, der Fraktionschef der CDU, hat sich entschuldigt dafür, wie die Westdeutschen mit den Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung umgegangen sind. Ich fand das überraschend und das hat mich gefreut und ich habe gedacht, irre, in den letzten Jahren ist doch etwas passiert."

Geteiltes Leid ist halbes Leid

Die neuen Impulse hätten die Ereignisse des Jahres 2015 geliefert, sagt Jana Hensel. Durch die Flüchtlingsdebatte seien sowohl das rechte Spektrum, als auch das demokratische Spektrum des Ostens sichtbar geworden.

"Die Ostdeutschen haben vor allem auch nach 2015 erlebt, dass sich eine unglaubliche Welle an Stereotypen und Vorurteilen über sie ergoss."

"Die Ostdeutschen haben vor allem auch nach 2015 erlebt, dass sich eine unglaubliche Welle an Stereotypen und Vorurteilen über sie ergoss."

Da war er wieder: der braune Osten. Plötzlich musste sich auch die Nachwendegeneration für die Gesellschaft rechtfertigen, in die sie hineingeboren war. Auch wegen dieses Schocks haben sich verschiedene Initiativen gegründet, die zeigen wollen, dass der Osten eben nicht nur aus Nazis besteht. Ohne dabei Probleme kleinreden zu wollen. "Wir sind der Osten" heißt eine dieser Gruppierungen. Gründerin Melanie Stein ist wenige Jahre vor dem Mauerfall in Mecklenburg geboren.

Jana Hensel plädiert dafür, sich bei dem Diskurs über Ost- und Westdeutschland Anleihen an den Debatten anderer marginalisierter Gruppen zu nehmen. © dpa / Kirsten Nijhof

"Ich weiß nicht, ob man das als Problem bezeichnen sollte: Es gibt eine westdeutsche Norm, und andere Perspektiven haben im Moment noch wenig Platz, und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese mehr Raum bekommen, das ist wichtig für den demokratischen Prozess und das ist auch mit ein Grund, weshalb es die Initiative ‚Wir sind der Osten’ gibt."

Unter dem Hashtag #wirsinderosten und auf einer Webseite präsentieren sich Menschen mit Ostsozialisation, erzählen ihre Geschichten. Gerne auch ihre Erfolgsgeschichte. Außerdem wollen sie ein Korrektiv sein und Medienvertreterinnen und -vertreter darauf hinweisen, wenn sie beispielsweise auf Schmuckfotos den Osten als heruntergekommene Ruine und den Westen als frisch sanierten Palast abbilden.

"Sich zu überwinden, sich – in Anführungsstrichen – zu ‚outen’, zum anderen aber auch über schwierige Themen zu sprechen, das war für viele eine neue Erfahrung. Das ist aber ganz, ganz wichtig, um auch weiter zu kommen. Das ist auch so ein Akt der Ermächtigung und gleichzeitig wenden wir uns natürlich auch an Menschen, die westdeutsch sozialisiert sind, weil wir die Perspektiven erweitern wollen, weil wir halt nicht wollen, dass über den Osten gesprochen wird, sondern auch vielmehr die Stimmen aus Ostdeutschland selbst."

Die Debatte um Ost und West wird uns noch lange begleiten. Wir können sie aber so gestalten, dass sie unsere Gesellschaft voranbringt. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Josa Mania-Schlegel:

"Wenn man sich offen mit seiner ostdeutschen Herkunft auseinandersetzen würde und diese Ungleichheit thematisieren und dieses Gefühl der Ungleichheit zulassen würde, dann kann man ja auch viel mehr als Gesellschaft eins werden, weil man ja dann dem Wessi auch akzeptieren kann. Dann sagt der: Mensch, mir geht es nur so gut, weil das meine Eltern damals in die Wiege gelegt bekommen haben. Die hatten Glück, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, und dann sagt der Ossi: Ja, du hast total recht. Mir geht es dadurch aber nicht so gut. Das führt doch zusammen. Also, Erkenntnis führt doch zusammen!"

Unter dem Hashtag #wirsinderosten und auf einer Webseite präsentieren sich Menschen mit Ostsozialisation, erzählen ihre Geschichten. Gerne auch ihre Erfolgsgeschichte. Außerdem wollen sie ein Korrektiv sein und Medienvertreterinnen und -vertreter darauf hinweisen, wenn sie beispielsweise auf Schmuckfotos den Osten als heruntergekommene Ruine und den Westen als frisch sanierten Palast abbilden.

"Sich zu überwinden, sich – in Anführungsstrichen – zu ‚outen’, zum anderen aber auch über schwierige Themen zu sprechen, das war für viele eine neue Erfahrung. Das ist aber ganz, ganz wichtig, um auch weiter zu kommen. Das ist auch so ein Akt der Ermächtigung und gleichzeitig wenden wir uns natürlich auch an Menschen, die westdeutsch sozialisiert sind, weil wir die Perspektiven erweitern wollen, weil wir halt nicht wollen, dass über den Osten gesprochen wird, sondern auch vielmehr die Stimmen aus Ostdeutschland selbst."

Die Debatte um Ost und West wird uns noch lange begleiten. Wir können sie aber so gestalten, dass sie unsere Gesellschaft voranbringt. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Josa Mania-Schlegel:

"Wenn man sich offen mit seiner ostdeutschen Herkunft auseinandersetzen würde und diese Ungleichheit thematisieren und dieses Gefühl der Ungleichheit zulassen würde, dann kann man ja auch viel mehr als Gesellschaft eins werden, weil man ja dann dem Wessi auch akzeptieren kann. Dann sagt der: Mensch, mir geht es nur so gut, weil das meine Eltern damals in die Wiege gelegt bekommen haben. Die hatten Glück, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, und dann sagt der Ossi: Ja, du hast total recht. Mir geht es dadurch aber nicht so gut. Das führt doch zusammen. Also, Erkenntnis führt doch zusammen!"